Зерно и продукты его переработки во время хранения нередко подвергаются заражению различными видами вредителей. Поселяясь в местах хранения зерна и зерновых продуктов, они используют их в качестве пищи и как среду обитания, нанося большой ущерб, уменьшая массу продуктов и ухудшая их качество.

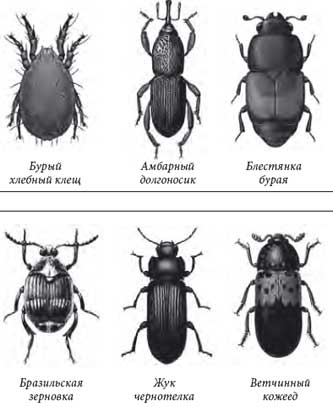

К вредителям хлебных запасов относится ряд видов животных из классов паукообразных (некоторые виды клещей), насекомых (некоторые виды жуков и бабочек), птиц (воробьи, голуби) и млекопитающих (мышевидные грызуны). Вредители хлебных запасов в случае массового размножения могут причинять большие убытки - снижают всхожесть зерна, ухудшают его мукомольные свойства и пищевую ценность, засоряют зерно, повышают его температуру и влажность. Наибольший вред зерну наносят насекомые, в особенности те из них, которые развиваются внутри зерна - долгоносики, зерновой точильщик, зерновки. Грызуны и птицы уничтожают большое количество продуктов, загрязняют их, портят сооружения. Но особенно значителен приносимый грызунами вред, заключающийся в распространении многих инфекционных заболеваний.

Большая опасность вредителей хлебных запасов во многом определяется их широкой расселенностью по разным климатическим зонам и помещениям хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий. Признаком присутствия живых вредителей-насекомых в помещениях могут служить следы их перемещения на запыленных поверхностях. Такие следы (дорожки различной формы и ширины) обычно бывают на стенах, машинах и ведут к щелям или скоплению зерновых продуктов. Сильную зараженность клещами можно обнаружить по «медовому» запаху продукта, который становится особенно заметным при нагреве пробы. Насекомые по-разному повреждают зерно и зернопродукты, что также может служить диагностическим признаком при определении видовой принадлежности вредителя.

Из характера причиняемого вреда вытекают понятия о зараженности и поврежденности зерна и зерновых продуктов. Зараженным считают зерно зерновых культур и продукты их переработки при наличии в них живых вредителей (личинки, куколки, взрослые особи) в явной или скрытой форме. Зараженность в явной форме определяют по наличию живых вредителей в пространстве между частицами продукта. Зараженность в скрытой форме определяют по наличию живых вредителей внутри отдельных зерен. Поврежденными вредителями хлебных запасов считают зерна зерновых культур, семена зернобобовых культур и зерновые продукты с выеденным зародышем, эндоспермом или семядолями, частицами зерновых продуктов при наличии и отсутствии в них вредителей.

Своевременное выявление зараженности вредителями необходимо для эффективного выбора и применения мер по ее ликвидации.

По данным ФАО, ежегодно насекомые вредители запасов поедают до 15% зерна, производимого в мире, а в отдельных развивающихся странах, 30% и даже 50%. Ежегодно теряется от вредителей хлебных запасов при хранении десятки млн. тонн зерна.

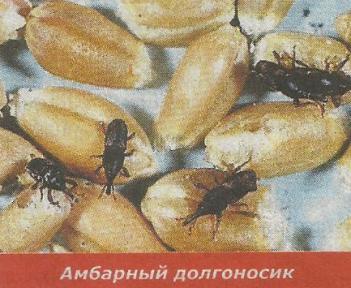

Зерно кукурузы от повреждения амбарным долгоносиком теряет до 35% веса, пшеницы - 50%. Гусеницы зерновой моли выедают до 70% эндосперма, вес зерна снижается на 56%. Особенно опасны складские вредители для семян. Пшеница и кукуруза, поврежденные мукоедами и клещами, теряют всхожесть, в зависимости от вида вредителя, на 18-92%.

Вред от складских членистоногих не только в этом. Пораженное зерно загрязняется отходами их жизнедеятельности, хлеб из такого зерна плохо выпекается. Ядовитые мочекислые соли, попав в хлеб, а с ним до желудка человека или животного, вызывают острые желудочные заболевания. Кроме того, продукты, поврежденные хрущаком, приобретают запах крезола и сохраняют его в течение 8 месяцев. Такие продукты нельзя употреблять. В экскрементах личинок горохового зерноеда содержится вредный для здоровья людей и животных алкалоид кантаридин.

Доказано, что негативное влияние на функциональную деятельность почек и печени вызывает зерно, в килограмме которого находится более 15 особей рисового долгоносика, 5 - амбарного, 6 - мучного хрущака, 25 - мукоеда, 150 - хлебных клещей.

Всего насчитывают более 400 видов вредителей запасов зерна, из них в России - более 100, в том числе клещей -34, насекомых - 60, мышевидных грызунов - 6. Зачастую при хранении зерно заселяют амбарный и рисовый долгоносики, мучные хрущаки, мукоеды, мельничная огневка, зерновая (ячменная) моль, мучной клещ.

Так, специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея с начала года проведено 59 контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерна, а также поставщиков круп для государственных нужд.

На экспорт, за данный период времени, было отгружено почти 6,1 млн. тонн зерна и продуктов его переработки. Из этого количества 1,9 млн. тонн, то есть 31% не соответствовали требованиям нормативных документов по зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов и были допущены к отгрузке только после проведения фумигационных работ.

Объем импорта составил 28,5 тыс. тонн, выявлено 434,3 тыс. тонн хлебопродуктов, не соответствующих требованиям нормативных документов. Возвращены отправителям 4 партии зерна и продуктов его переработки, загрязненных вредителями хлебных запасов, общей массой 138,2 тонн.

Все виды насекомых и клещей, повреждающих запасы зернопродуктов, хорошо размножаются при повышенной температуре и влажности субстрата, при плохой вентиляции и антисанитарном состоянии помещений. Основное условие предохранения запасов семенного и продовольственного зерна, муки, крупы - проведение комплекса мер, направленных на создание условий, не допускающих развития вредителей и соблюдения строжайшего санитарного режима.

Ранней весной до наступления устойчивой теплой погоды необходимо провести очистку прискладской территории, токов и навесов от мусора, просыпей зерна и растительных остатков. Это позволит уничтожить перезимовавших вредителей до их расползания. Весь мусор и растительные остатки необходимо уничтожить - закапать в землю на глубину не менее 40 сантиметров или сжечь.

По мере освобождения зернохранилищ от семенного, продовольственного зерна и фуража, все помещение, включая балки, стены, полы, люки и подземные галереи, а также все складское оборудование и механизмы, необходимо обмести и очистить от остатков зернопродуктов.

Лишь после химической обработки можно приступать к ремонту склада: штукатурить, заделывать щели, входы в норы грызунов, асфальтировать, белить, иначе вредители останутся в заделанных щелях и норах, где могут размножаться долгое время и будут недоступны для химической обработки.

За 20-30 дней до засыпки зерна нового урожая все зернохранилища необходимо одновременно обработать. Это предупредит миграцию вредителей из зараженных хранилищ в очищенные и обеззараженные ранее.

В это же время нужно очистить от старого зерна и растительных остатков тару и транспортные средства. При этом особое внимание следует обратить на чистоту емкостей люков, галерей, норий транспортеров, прицепных тележек и других мест, где могут быть растительные продукты, зараженные складскими вредителями. Чаще всего это бывают хлебные клещи, которых не видно невооруженным глазом.

Одновременно следует ликвидировать и провести обеззараживание мест резерваций складских вредителей как внутри, так и вблизи зернохранилищ. Это, прежде всего гнезда воробьев, голубей, норы грызунов, растительные остатки в кормушках животноводческих помещений, старые стога соломы и сена.

В зимнее время в хранилищах необходимо провести борьбу с грызунами - переносчиками вредных клещей и насекомых. В складах и насыпях зернопродуктов поддерживать низкую температуру, это эффективно в борьбе с вредителями запасов. При температуре 0°С все складкие вредители гибнут через 1,5-2 месяца, а при -15...17° - в течение суток. Продовольственное и фуражное зерно можно охлаждать при любой температуре и влажности. Надо лишь помнить, что нельзя допускать «охлаждения», т.е. подработку и перелопачивание, когда температура воздуха выше, чем насыпи зерна. В этом случае зерно отпотевает, повышается влажность и возможно его самосогревание. Семенное зерно можно промораживать при влажности не выше 18% и при температуре воздуха не ниже -10°.

Все меры защиты зерновых продуктов от вредителей делят на две группы: предупредительные (профилактические), т.е. направленные на предотвращение заражения зернопродуктов или окружающих объектов и истребительные.

Истребительные меры борьбы проводятся путем влажной, аэрозольной или газовой обработок.

Влажное обеззараживание незагруженных складских помещений проводится методом опрыскивания водными растворами. Расход рабочей жидкости 0,2-0,4 л/мг для помещений и 0,6-1,0 л/мг на прискладскую территорию и подполья.

Обработка незагруженных складов инсектицидами проводится за 10 дней до приема зерна нового урожая.

При обработке герметичных незагруженных хранилищ также используется аэрозольная обработка с экспозицией 2 суток.

Газовая обработка (фумигация) более трудоемкое и дорогостоящее мероприятие, которое выполняется специальными фумигационными отрядами, требующее специального оборудования и защитных средств. Не всякое помещение может быть профумигировано по санитарным нормам и техническим причинам. Поэтому фумигируют обычно лишь склады с партиями зараженного фуражного или продовольственного зерна, муки и другой продукции.

Информация предоставлена Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

Газета "Аграрная Кубань"

23 июня 2012 г.

Вредители продовольственных запасов

По данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), ежегодно насекомые вредители запасов поедают до 15% зерна, производимого в мире, а в отдельных развивающихся странах - 30% и даже 50%. Ежегодно от вредителей хлебных запасов теряется при хранении десятки млн. тонн зерна. Но портится не только зерно, но и все другие запасы продовольствия, изготовленные из него. Наши соседи по планете хотят есть, вот и становятся нахлебниками у человека.

Делать запасы продовольствия на зиму является насущной необходимостью населения. Особенности климата нашей страны заключаются в значительной продолжительности холодного периода, когда выращивание, а соответственно и употребление, свежих овощей и фруктов ограничено коротким летом. Вот и приходится варить, солить, сушить всё, что выросло в саду и на грядках. В специально приспособленных помещениях длительное время могут храниться картофель, корнеплоды, капуста, семечковые фрукты. В погребах и подвалах для длительного хранения поддерживается низкая температура, при которой болезни и вредители запасов становятся неопасными.

В домашних условиях запасы продовольствия, а также семенной материал также нуждаются в охране от вредителей. В доме, а особенно в городской квартире трудно создать необходимые условия для сохранения продовольствия от непрошеных гостей. И всё же необходимо принимать меры, в первую очередь недопущения появления вредителей, а также знать простые борьбы с ними.

К вредителям зерна и изделий из него (мука, крупы, макароны), а также гороха, фасоли, орехов и сухофруктов относится ряд видов животных из классов паукообразных (некоторые виды клещей), насекомых (некоторые виды жуков и бабочек), птиц (воробьи, голуби) и млекопитающих (мышевидные грызуны). Вредители хлебных запасов в случае массового размножения могут причинять большие убытки - снижают всхожесть зерна, ухудшают его мукомольные свойства и пищевую ценность, засоряют зерно, повышают его температуру и влажность. Наибольший вред зерну наносят насекомые, в особенности те из них, которые развиваются внутри зерна - долгоносики, зерновой точильщик, зерновки. Эти вредители поселяются в местах хранения зерна и зерновых продуктов, используют их в качестве пищи и как среду обитания, нанося большой ущерб, уменьшая массу продуктов и ухудшая их качество.

Испорченные продукты загрязняются отходами их жизнедеятельности, хлеб из такого зерна плохо выпекается. Ядовитые мочекислые соли, попадая в хлеб, а с ним и в желудок человека или животного, вызывают острые желудочные заболевания. Кроме того, продукты, повреждённые хрущаком, приобретают запах крезола и сохраняют его в течение 8 месяцев. В экскрементах личинок горохового зерноеда содержится вредный для здоровья людей и животных алкалоид кантаридин. Грызуны и птицы уничтожают большое количество продуктов, загрязняют и портят их. Но особенно значителен приносимый грызунами вред, заключающийся в распространении многих инфекционных заболеваний. Доказано, что негативное влияние на функциональную деятельность почек и печени вызывает зерно, в килограмме которого находится более 15 особей рисового долгоносика, 5 - амбарного, 6 - мучного хрущака, 25 - мукоеда, 150 - хлебных клещей. Такие продукты нельзя употреблять.

Испорченные продукты загрязняются отходами их жизнедеятельности, хлеб из такого зерна плохо выпекается. Ядовитые мочекислые соли, попадая в хлеб, а с ним и в желудок человека или животного, вызывают острые желудочные заболевания. Кроме того, продукты, повреждённые хрущаком, приобретают запах крезола и сохраняют его в течение 8 месяцев. В экскрементах личинок горохового зерноеда содержится вредный для здоровья людей и животных алкалоид кантаридин. Грызуны и птицы уничтожают большое количество продуктов, загрязняют и портят их. Но особенно значителен приносимый грызунами вред, заключающийся в распространении многих инфекционных заболеваний. Доказано, что негативное влияние на функциональную деятельность почек и печени вызывает зерно, в килограмме которого находится более 15 особей рисового долгоносика, 5 - амбарного, 6 - мучного хрущака, 25 - мукоеда, 150 - хлебных клещей. Такие продукты нельзя употреблять.

Сильную заражённость клещами можно обнаружить по «медовому» запаху продукта, который становится особенно заметным при нагреве пробы продукта. Насекомые по-разному повреждают зерно и зернопродукты, и по виду повреждения можно определить видовую принадлежность вредителя. У семян зерновых и зернобобовых культур вредители выедают зародыш, эндосперм и семядоли. В зерновках можно обнаружить живых вредителей в виде личинок, куколок и взрослых особей.

Своевременное выявление заражённости вредителями необходимо для эффективного выбора и применения мер по её ликвидации. Все виды насекомых и клещей, повреждающих запасы зернопродуктов, хорошо размножаются при повышенной температуре и влажности, при плохой вентиляции и антисанитарном состоянии помещений. Основное условие предохранения запасов семенного и продовольственного зерна, муки, крупы - проведение комплекса мер, направленных на создание условий, не допускающих развития вредителей и соблюдения строжайшего санитарного режима. В заражённых продуктах можно обнаружить характерные следы на поверхности, наличие в них коконов, личинок, экскрементов насекомых. Доброкачественная мука, если взять немного её в руки, рассыпается. Испортившиеся крупы и мука имеют затхлый запах и горький привкус. Чтобы проверить доброкачественность крупы, нужно высыпать небольшое количество на ладонь и подышать на неё. Согретую испорченную крупу сразу выдаст прогорклый или отдающий плесенью запах. Избавиться от жучков, конечно, можно, но вот делать это, наверное, не стоит, так как такая крупа уже испорчена. А жучки появляются, скорее всего, из-за неправильного хранения. Необходимо провести уборку в шкафах, муку выбросить, а крупы отдать на прокорм зимующим птицам. Так как использовать в пищу крупу с жучками нельзя. При покупке в магазине продуктов из муки, орехов и сухофруктов внимательно осматривайте продукты и при малейшем подозрении на наличие вредителей откажитесь от них.

Своевременное выявление заражённости вредителями необходимо для эффективного выбора и применения мер по её ликвидации. Все виды насекомых и клещей, повреждающих запасы зернопродуктов, хорошо размножаются при повышенной температуре и влажности, при плохой вентиляции и антисанитарном состоянии помещений. Основное условие предохранения запасов семенного и продовольственного зерна, муки, крупы - проведение комплекса мер, направленных на создание условий, не допускающих развития вредителей и соблюдения строжайшего санитарного режима. В заражённых продуктах можно обнаружить характерные следы на поверхности, наличие в них коконов, личинок, экскрементов насекомых. Доброкачественная мука, если взять немного её в руки, рассыпается. Испортившиеся крупы и мука имеют затхлый запах и горький привкус. Чтобы проверить доброкачественность крупы, нужно высыпать небольшое количество на ладонь и подышать на неё. Согретую испорченную крупу сразу выдаст прогорклый или отдающий плесенью запах. Избавиться от жучков, конечно, можно, но вот делать это, наверное, не стоит, так как такая крупа уже испорчена. А жучки появляются, скорее всего, из-за неправильного хранения. Необходимо провести уборку в шкафах, муку выбросить, а крупы отдать на прокорм зимующим птицам. Так как использовать в пищу крупу с жучками нельзя. При покупке в магазине продуктов из муки, орехов и сухофруктов внимательно осматривайте продукты и при малейшем подозрении на наличие вредителей откажитесь от них.

Часто с продовольственными запасами в жилые помещения попадают различные вредители с уже заражёнными пищевыми продуктами. Реже продукты заселяются вредителями на месте, если рядом хранятся испорченные запасы. В любом случае важно строго соблюдать правила хранения продовольствия и для того, чтобы вредители не заражали их в домашних условиях, продукты необходимо держать в металлических или стеклянных банках, плотно закрытых крышками. Для своевременного выявления вредителей следует периодически просматривать все запасы, сухие лекарственные травы, семенной материал, орехи и т. д. Необходимо также обследовать тару, ящики кухонных столов и буфетов, обращая особое внимание на щели и пространство под шкафами и столами.

Часто с продовольственными запасами в жилые помещения попадают различные вредители с уже заражёнными пищевыми продуктами. Реже продукты заселяются вредителями на месте, если рядом хранятся испорченные запасы. В любом случае важно строго соблюдать правила хранения продовольствия и для того, чтобы вредители не заражали их в домашних условиях, продукты необходимо держать в металлических или стеклянных банках, плотно закрытых крышками. Для своевременного выявления вредителей следует периодически просматривать все запасы, сухие лекарственные травы, семенной материал, орехи и т. д. Необходимо также обследовать тару, ящики кухонных столов и буфетов, обращая особое внимание на щели и пространство под шкафами и столами.

В зимнее время в подвалах, погребах и кладовках необходимо провести борьбу с грызунами - переносчиками вредных клещей и насекомых. Для этого можно использовать готовые ядовитые приманки, которые можно купить в магазинах. В местах хранения поддерживать низкую температуру, это эффективно в борьбе с вредителями запасов. При температуре 0°С все складские вредители гибнут через 1,5-2 месяца, а при -15...17° - в течение суток.

В помещениях, заражённых клещами, необходимо провести генеральную уборку: вымести и уничтожить просыпавшуюся муку, крупу и пыль, так как в них могут развиваться яйца и личинки вредителей. Щели кухонных шкафов и столов следует очистить и залить кипятком (1 столовая ложка соды на 1 л воды) или смазать уксусной эссенцией. Тару из-под заражённых продуктов (мешки, ящики и т. п.) обрабатывают кипятком или моют с мылом. Полки буфетов и столов засыпают порошком пиретрума, который продаётся в аптеках. Так как пиретрум не обладает длительным остаточным действием, обработку следует повторить через 7-10 дней. Для уничтожения вредителей пищевых продуктов можно применять отравленные приманки, приготовленные из равных частей буры и сахарной пудры или муки.

Главный способ борьбы с вредителями запасов горожан - отказ от затоваривания продуктами впрок. Сельские жители смогут справиться с нахлебниками, поддерживая чистоту в местах хранения зерна и муки и располагая их в холодных помещениях.

В. А. Рассыпное , доктор биологических наук, профессор АГАУ

Это насекомое-вредитель родом из Индии, откуда оно распространилось практически на все континенты. Наибольший ущерб рису и другим зерновым продуктам (гречиха, ячмень, пшеница, овес, и так далее) наносит в Средней Азии, на Кавказе и Украине. Размер рисового долгоносика не превышает 3,5 мм, цвет тела коричневый. Обитает в основном в теплых зернохранилищах, но при благоприятных климатических условиях может встретиться и в поле.

Вредителями являются как личинки, так и взрослые особи рисового долгоносика, за год производят до сети поколений потомства. Вредоносная деятельность насекомого приводит к тому, что зерно теряет свою энергетическую и пищевую ценность, становится непригодным для посева. К тому же, рисовый долгоносик образует скрытую форму заражения, которую на определённых этапах невозможно определить без помощи специализированной лаборатории.

Мучной хрущак (Tenebrio molitor)

Распространенное название — «мучной червь». Форма тела (имеет темно-бурый или черный цвет, ноги бурого) продолговатая, длина может достигать 1,5 см., личинки (имеют желтовато-соломенный цвет) 30 мм. Это насекомое-вредитель чаще всего обитает в слежавшейся муке. Некоторые из владельцев ручных птиц занимаются разведением мучного хрущака в качестве корма, например, соловьям.

Суринамский мукоед (Oryzaephilus surinamensisi)

![]()

Плоское вытянутое тело суринамского мукоеда достигает длины в 3,5 мм. Он относится к семейству плоскотелок, отличается красно-бурым окрасом. Встречается практически повсеместно, средой обитания являются складские помещения, где хранятся запасы зерна, крупы, муки. Часто заводится в заплесневелых овощах и фруктах, может питаться продуктами, которые были ранее испорчены другими вредителями. За год суринамский мукоед способен производить до 5 поколений потомства. В нашей практике мы наблюдали серьёзное заражение оборудования кондитерских предприятий.

Огневка (Pyralididae)

Это семейство охватывает большое количество мелких и средних видов бабочек, большинство которых имеет пестрый окрас с шелковистым блеском. Передние крылья чешуекрылых имеют треугольную форму. Также могут быть неестественно вытянутыми, иметь параллельные края. Задние крылья огневок широкие. В спокойном состоянии они внешне напоминают плоский треугольник или обернутую вокруг тела трубочку.

Изобилие видов семейства огневки характеризуется разнообразными связями с внешним миром.

Гусеницы повсеместно встречаются на территории лесных массивов, на лугах и т. д. Естественной средой обитания являются травянистые и древесные поверхности. При этом одни виды семейства отдают предпочтение цветам, плодам, для других приоритетными являются листья деревьев, а третьи питаются исключительно стеблями и корнями.

Именно среди растительноядных видов чаще встречаются насекомые-вредители. Есть в семействе огневок и такие представители, которые поглощают пищу животного происхождения.

Любопытный факт: некоторые виды огневок адаптированы к проживанию в водной среде.

Наши клиенты

Аптеки 36,6

Аптеки 36,6

Белая Дача Парк - Outlet Village Белая Дача

Белая Дача Парк - Outlet Village Белая Дача

Торговый дом Детский мир

Торговый дом Детский мир

Кондитерское производство «Дирол Кэдбери»

Кондитерское производство «Дирол Кэдбери»

Московский мясоперерабатывающий завод «Коломенское»

Московский мясоперерабатывающий завод «Коломенское»

Производственное предприятие ООО «Нестле Россия» в г. Жуковский

Производственное предприятие ООО «Нестле Россия» в г. Жуковский

Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки»

Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки»

Снежана

Снежана

Сетунь

Сетунь

GE-Energy

GE-Energy

Рублевский

Рублевский

МУК 4.2.1479-03

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Энтомологические методы сбора и определения насекомых

и клещей - вредителей продовольственных запасов

и непродовольственного сырья

Дата введения: 2003-06-30

2. Утверждены Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым

заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 29 июня

2003 г.

3. Введены впервые.

1. Область применения

1. Область применения

1.1. Настоящие

методические указания устанавливают основные методы

энтомологических исследований продовольственного сырья, пищевых

продуктов, а также изделий из шкур животных, пера птиц по выявлению

встречающихся в них вредных членистоногих (насекомых и клещей).

1.2. Методические

указания содержат методы обнаружения, сбора и определения насекомых

и клещей, краткие характеристики основных представителей, сведения

по их хозяйственному и медицинскому значению, определительные

таблицы, рисунки, основные требования по проведению

профилактических и защитных мероприятий.

1.3. Методические

указания предназначены для специалистов энтомологического профиля

органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической

службы Российской Федерации, юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в установленном

порядке по энтомологическим исследованиям.

2. Общие сведения. Хозяйственное и медицинское значение клещей и насекомых

3.1. Методы обследования продовольственных запасов

и

непродовольственного сырья и мест их хранения

При проведении

обследований и составлении актов необходимо учитывать результаты,

приведенные в предыдущих актах. При этом следует обращать внимание

не только на живых вредителей, но и на, так называемую "сорную

примесь", состоящую из продуктов их жизнедеятельности, мертвых

членистоногих, а также на заселяющие запасы виды членистоногих, не

являющихся вредителями. Обследованию подлежат не только сами

запасы, но и места их хранения, транспортные средства, инвентарь,

поскольку они могут служить источниками заражения пищевой продукции

вредителями.

3.1.1. Обследование помещений

Обследование обычно

начинают с помещений, где хранятся продукты (склады, хранилища и

др.). Прежде всего, следует обращать внимание на возможные укрытия

для насекомых и клещей: места, плохо доступные или вообще

недоступные для очистки, в которых залеживаются продуктовые запасы

(сырье) и отмечается повышенная влажность (трещины и щели в полу,

стенах, перегородках, пол под лестницами, стеллажами и т.п.). Во

всех осмотренных местах подлежат сбору пробы пыли, просыпи семян и

других продуктов, растительных остатков, различного мусора.

Аналогично проводится обследование тары, оборудования, складского

инвентаря, сельскохозяйственных машин, транспортных средств.

Обследование продуктов начинают с осмотра поверхности мешков, мест

соприкосновения с соседними мешками, складок и швов (снаружи и

изнутри), стеллажей и поддонов, затем берут пробы продуктов.

3.1.2. Методы отбора проб

Методы отбора проб для

лабораторного исследования большинства видов хранящейся на складах

продукции строго стандартизированы и приведены в соответствующих

ГОСТах.

Основные правила отбора

проб:

-

единовременно берут несколько проб одного и того же продукта из

разных точек (из середины и 4 углов) и с разной глубины (у

поверхности, в средней части, около дна);

-

объем (вес) проб должен быть достаточно большим, хотя он

различается в зависимости от продукта и величины исследуемой

партии. Так, для зерновых, семян бобовых культур и продуктов их

переработки вес средней пробы определен в 2 кг. Величина проб пыли,

мусора и других субстратов с мест хранения запасов, а также ряда

продуктов не регламентирована. Однако следует помнить, что в

слишком малой пробе (даже зараженного субстрата) можно не

обнаружить вредителей, особенно насекомых.

Собранные пробы помещают

в отдельные полиэтиленовые (или бязевые) мешки, точечные пробы

одной партии продукта, взятые из разных мест, объединяют. Мешки с

пробами плотно закрывают и зтикетируют. В этикетке должны быть

указаны населенный пункт, место хранения продукта (адрес), вид

продукта, производитель, время и место изготовления, номер партии,

время поступления на склад, место в помещении, откуда производился

отбор пробы, причина обследования (по плану, в связи с подозрением

на возможное заражение продукта, сертификация, по эпидпоказаниям и

т.д.), номер акта обследования, дата, фамилия сборщика

(обследователя).

При проведении

энтомологического контроля изделий из пуха и пера (подушки, куртки

и др.), из шерсти животных или изделий с шерстяным наполнением

(одеяла, матрасы) из партии товара для исследования выбирают

несколько штук из расчета 5 изделий из 100. Изделие распарывают по

шву на 10-20 см и из разных точек (с краев, из центра) берут 5-10

проб (примерно 0,3 г каждая). Пробы соединяют, хорошо перемешивают

и выбирают для исследования усредненную пробу в 0,1-0,3 г. Для

товаров из шкур животных придерживаются той же выборки - 5 изделий

из 100.

При исследовании проб в

лаборатории данные переносятся в специальный журнал, в котором

затем указываются вес (объем) пробы, метод выборки членистоногих,

результаты их определения (прилож.1). Этикетки и копии актов

обследования сохраняются как приложение к журналу.

3.2. Методы

исследования проб для обнаружения членистоногих

3.2.1. Исследование проб

проводят не позднее 2 суток после сбора. Методы исследования

различных видов продовольствия зависят от продукта и характера

повреждений. Так, одни вредители объедают зерно только снаружи,

другие - живут и питаются внутри зерен. Некоторые насекомые

вытачивают ходы внутри таких продуктов как сухари, галеты, крупяные

концентраты и т.п. Обнаружить этих вредителей можно по характеру

повреждений, экскрементам и при измельчении исследуемого продукта.

Различают зараженность явную и скрытую.

3.2.2. Явную зараженность

устанавливают просеиванием через набор сит с отверстиями от 2,5 до

0,5 мм в диаметре. Субстрат, прошедший через все сита, и остатки на

ситах исследуют с помощью 10-кратной лупы или стереоскопического

бинокулярного микроскопа МБС. Если температура исследуемых образцов

была ниже 15-18 °С, то перед определением зараженности их

подогревают при 25-30 °С в течение 10-20 мин, пока членистоногие не

начнут двигаться. Просматривать субстрат надо вначале на светлом

фоне для обнаружения взрослых насекомых и некоторых видов клещей, а

затем - на темном, т.к. бесцветные и беловатые амбарные клещи,

личинки и куколки насекомых на светлом фоне плохо заметны. Особое

внимание следует обратить на комочки и конгломераты, скрепленные

паутиной; внутри них могут находиться насекомые. В случае

отсутствия взрослых насекомых, личинок, их остатков (фрагментов

надкрылий, конечностей, голов, сброшенных личиночных шкурок и т.п.)

необходимо проверить наличие их экскрементов. Клещи находятся

обычно в отсеве мелкого сита с отверстиями менее 1 мм.

3.2.3. Для выявления

скрытой зараженности таких продуктов как зерно, горох, фасоль,

орехи и т.п. требуются дополнительные методы исследования.

Непосредственный осмотр часто может указать на заражение продукта

вредителями. Подозрительные зерна (отличающиеся по цвету, с

беловатыми крупинками, более тусклые или с пятнышками) бритвой или

скальпелем раскалывают вдоль по бороздке, вскрытые зерна

просматривают под бинокулярным микроскопом. Если наружный осмотр не

дает результатов, зерна можно разделить по удельному весу при

помощи флотации. Для этого пробу помещают в насыщенный раствор

поваренной соли (при соотношении объемов субстрата и раствора

1:20), энергично перемешивают и дают отстояться в течение 10-15

минут. При этом зерна, в которых находятся взрослые насекомые,

куколки и крупные личинки вредителей, всплывают на поверхность.

Зерна с отложенными на них яйцами, или зерна, в которых содержатся

мелкие личинки первых возрастов, остаются на дне вместе с

неповрежденными семенами. Всплывшие зерна промывают

дистиллированной водой, вскрывают и просматривают при помощи лупы

или микроскопа МБС. Для обнаружения места откладки яиц и внедрения

личинки вредителя в зерно применяют специальное окрашивание

марганцовокислым калием, раствором йода или йодистого калия в

соответствии с ГОСТами.

3.2.4. Для выявления

живых клещей в мелкодисперсном субстрате (мука, пыль) небольшую

порцию его помещают на бумагу или в чашку Петри, выравнивают,

прижимая сверху другим листком бумаги. Через некоторое время на

ровной поверхности появляются отчетливые дорожки - следы

передвижения клещей. В небольших пробах живых подвижных клещей

можно обнаружить, просматривая образцы в чашках Петри или

эмалированных кюветах. Если клещи малоподвижны, выборка их

значительно убыстряется и упрощается благодаря активизации клещей

воздействием яркого света и повышенных температур, ибо движущихся

клещей легче заметить и собрать. Пробу просматривают при ярком

освещении настольной лампы, разложив тонким слоем в кювете. В

течение 1-3 минут клещи появляются на поверхности пробы и по краям

кюветы. Отобранные образцы просматривают при помощи лупы или

микроскопа МБС.

3.2.5. Наиболее

эффективным методом выявления живых клещей и мелких насекомых в

различных субстратах, даже внутри семян, причем с минимальными

трудозатратами, является использование фототермоэклектора (рис.1).

Последний представляет собой конусовидную картонную или

металлическую воронку (разной величины), в верхней трети снабженную

вкладышем из металлической сетки с ячейками не более 1 мм. Эклектор

устанавливают в вертикальном положении, над ним прикрепляют

электрическую лампу 25-40 Вт. Под воронку ставят небольшую емкость

(широкий бюкс, чашку Коха или чашку Петри), наполовину заполненную

водой (если обитатели субстрата нужны живыми) или 70-75% спиртом с

глицерином (см. ниже). Удобно использовать пенициллиновый пузырек,

который при помощи резиновой соски прикрепляют к нижнему, узкому

концу воронки, при этом диаметр узкого конца воронки должен быть

чуть меньше отверстия пузырька или совпадать. На сетку помещают

исследуемую пробу (объемом не более 50-70 см). Под действием света, а также по мере

нагревания и высыхания пробы членистоногие уходят в более глубокие

слои, при этом особи, находившиеся в зернах, покидают их. Спускаясь

все ниже и ниже они через сетку попадают в пенициллиновый пузырек.

Иногда проходит до 1-2 суток, прежде чем проба полностью высохнет.

Для разбора большого количества материала применяют целую батарею

эклекторов, соединенных вместе двумя рейками. В полевых условиях

при достаточно высокой температуре воздуха можно использовать

походные термоэклекторы, воронку которых легко сделать из гладкого

картона или ватмана. Такие эклекторы устанавливают (или вешают)

днем на улице в защищенном от ветра и солнца месте. Выборку клещей

и других членистоногих, попавших в пенициллиновый пузырек, проводят

в чашках Петри под бинокулярным микроскопом.

3.2.6. Приведенными выше

методами почти невозможно выявить неподвижных или мертвых клещей,

линочные шкурки, а тем более яйца. В таких случаях более

эффективными являются методы флотации и инкубации. При

использовании метода флотации исследуемый субстрат помещают в

насыщенный раствор поваренной соли (см. выше). Клещи и линочные

шкурки при этом всплывают. Верхний слой отстоявшейся жидкости

вместе с клещами сливают через мелкоячеистое сито из мельничного

газа. Оставшийся на сите осадок промывают большим объемом

дистиллированной воды, освобождая от соли, и исследуют под

бинокулярным микроскопом.

3.2.7. Метод инкубации

используют для обнаружения яиц при подозрении на зараженность. Для

этого исследуемую пробу помещают в стеклянный сосуд, затягивают

сверху плотным мельничным газом и выдерживают в термостате при

температуре 25 °С и 80% относительной влажности в течение 1-2

недель (для клещей) или при 27-32 °С и той же влажности не менее

1,5 месяцев (для насекомых). Этих сроков достаточно, чтобы

убедиться в зараженности пробы яйцами. В благоприятных условиях

термостата из них появляются личинки, которых легко обнаружить при

помощи бинокулярного микроскопа.

3.2.8. Для обнаружения

клещей в изделиях из пера птиц удобен метод мацерации. Пробу пера

или соскоб мелкого пера и пуха с внутренней стороны ткани (0,3-0,5

г) помещают в пробирку или пенициллиновый флакон и заливают 3-5 мл

10% едкой щелочи (щелочь должна полностью смочить перо). Открытый

сосуд берут большим пинцетом и, направляя горлышком от себя,

держат, покачивая, над пламенем горелки, постепенно доводя раствор

до кипения, и кипятят не более 1-2 мин. При таком кратковременном

нагревании кутикула клещей, оболочки яиц, шарики экскрементов не

разрушаются, а перо мацерируется. Образовавшуюся желто-коричневую

гомогенную жидкость сливают в маленькую чашку Петри (если жидкости

слишком мало, ее можно разбавить водой) и исследуют под

бинокулярным микроскопом. Клещей выбирают и промывают, помещая в

чашку Петри или часовое стекло с водой.

При исследовании изделий

из шкур и меха животных клещей и насекомых выбирают вручную или

вычесывают частым гребнем.

3.2.9. При работе всеми

приведенными выше методами клещей, личинок и куколок насекомых

выбирают тонким глазным пинцетом, препаровальной иглой или

кисточкой, смоченными в воде или в спирте. Если есть возможность,

клещей прямо из исследуемого субстрата заключают в препараты (см.

ниже) во избежание потерь мелких особей. Если такой возможности

нет, клещей помещают в пенициллиновый или другой плотно

закрывающийся небольшой стеклянный пузырек с 70-75%-ным раствором

этилового спирта. При необходимости длительного хранения спиртовых

сборов, желательно добавить небольшое количество глицерина (около

5%). Взрослых насекомых хранят как принято в энтомологических

коллекциях. Кратковременно сохранить клещей живыми можно в пробирке

с влажной фильтровальной бумагой. Во всех случаях собранный

материал должен быть снабжен этикеткой (место и номер сбора,

субстрат, дата).

Оценка уровня

зараженности продуктов проводится по стандартным методикам в

соответствии с ГОСТами.

3.3. Методика изготовления микроскопических препаратов

Определение вида

большинства клещей возможно лишь путем микроскопирования с

использованием временных или постоянных препаратов.

Для приготовления

временных препаратов

обычно используют 40%-ную молочную

кислоту, хорошо просветляющую клещей, или глицерин.

Лучшей средой для

постоянных препаратов

является хорошо просветляющая клещей

гуммиарабиковая смесь по рецепту Фора-Берлезе:

дистиллированная вода -

50 мл

гуммиарабик сухой - 30

г

хлоралгидрат - 200 г

глицерин - 20 мл

Способ приготовления

гуммиарабиковой смеси:

-

в плотно закрывающуюся колбу емкостью 500 мл наливают

дистиллированную воду, всыпают гуммиарабик и помещают ее в

термостат (температура 40-56 °С) до полного растворения

гуммиарабика (не менее 1 суток);

-

добавляют хлоралгидрат и глицерин и снова держат в термостате до

полного растворения хлоралгидрата (1-2 суток);

-

для удаления посторонних примесей полученную жидкость фильтруют в

термостате в стеклянной воронке через фильтр из стеклянной

ваты;

-

готовую смесь хранят в темном месте, желательно в темной посуде.

Для употребления небольшую порцию отливают в маленький, плотно

закрывающийся пузырек, удобно использовать корковую пробку с

вставленной в нее стеклянной глазной палочкой.

Работать с жидкостью

Фора следует очень аккуратно, т.к. она содержит сильный окислитель

- хлоралгидрат (работать только в халате, не капать на одежду, не

допускать попадания на руки и слизистые оболочки, тщательно вымыть

руки после работы).

Для приготовления

препарата на середину предметного стекла стеклянной палочкой

наносят 1-2 капли молочной кислоты или жидкости Фора и переносят

туда клещей прямо из пробы, воды или из спирта. Под бинокулярным

микроскопом клещей (не более 15 экземпляров) располагают

непосредственно на стекле, утопив их в капле, часть - брюшной,

часть - спинной стороной вверх. После этого каплю накрывают

покровным стеклом, плавно опуская его так, чтобы в препарат не

попали пузырьки воздуха, а клещи не сдвинулись к краю покровного

стекла. Препараты с молочной кислотой оставляют просветляться при

комнатной температуре на 1-2 суток, препараты с жидкостью Фора

просветляют в термостате при температуре 54-56 °С в течение 2-3

суток. При необходимости последующего длительного хранения

препаратов их желательно выдерживать в термостате не менее 3-4

недель.

На краю предметного

стекла, на котором приготовлен препарат, тонким фломастером

(лабораторным маркером) или тушью пишут место и номер сбора, дату,

научное название клеща.

Хранят препараты в

горизонтальном положении на картонных или фанерных планшетах.

4. Клещи - обитатели запасов

4.1. Особенности морфологии и биологии амбарных клещей

Для амбарных клещей и

пироглифидных клещей домашней пыли характерны малые размеры

(0,1-0,7 мм). Тело клещей, в отличие от насекомых, слитное,

лишенное сегментации. У многих видов отчетливо выражена перетяжка

или поперечная борозда, разделяющая тело на передний отдел, несущий

гнатосому с ротовыми органами и две пары ходильных конечностей, и

задний отдел также с двумя парами ног (см. рис.6, 7, 21-24). Из

ротовых органов наиболее хорошо различимы клешневидные хелицеры.

Педипальпы (щупальца) обычно короткие, малозаметные. Покровы

кожистые, тонкие, эластичные, как правило, неокрашенные, гладкие

или с поперечной параллельной складчатостью. У некоторых видов

отмечаются уплотненные участки в виде щитов (рис.6-10). На теле

клещей имеется постоянный набор игольчатых, волосовидных, опушенных

или перистых щетинок. Схема расположения щетинок на теле и ногах

клещей и их названия даны на рис.21.

Жизненный цикл этих

клещей включает яйцо, личинку, 2-3 нимфальных фазы и половозрелых

самку и самца. Личинки отличаются от последующих фаз чрезвычайно

мелкими размерами и 3 парами ходильных ног. У нимф и взрослых

клещей, как у всех паукообразных, 4 пары ног. Наружный половой

аппарат нимф в зачаточном состоянии. Взрослые особи определяются по

наличию половых отверстий на брюшной стороне тела. Половой

диморфизм обычно четко выражен. Самцы у большинства видов обладают

особыми копулятивными приспособлениями (присосками и др.) для

удержания самок во время спаривания.

Для многих видов

акароидных клещей характерно преобразование дейтонимфы (нимфа П) в

фазу гипопуса. Эта фаза морфологически резко отличается от

остальных: ротовые органы редуцированы, тело одето плотным панцирем

(рис.2, 3). Гипопусы не питаются, существуют за счет запасов,

накопленных предшествующими фазами и бывают двух типов:

расселительные и покоящиеся. Покоящиеся гипопусы обеспечивают,

главным образом, сохранение популяций при недостатке корма и других

неблагоприятных экологических условиях и характеризуются высокой

устойчивостью к воздействиям экстремальных факторов (избыточной и

пониженной влажности, высоких и низких, даже минусовых, температур,

ядовитых веществ, повышенных доз радиации и др.). У них не развит

прикрепительный аппарат, иногда они полностью лишены конечностей и

имеют цистоподобный вид. Расселительные гипопусы выполняют не

только функцию переживания, но и распространения вида. Они

используют пассивные способы расселения (форезия), обладая

совершенным прикрепительным аппаратом, с помощью которого надежно

фиксируются на насекомых или мелких млекопитающих. У некоторых

видов фаза гипопуса является обязательной, у других -

факультативной и появляется под воздействием неблагоприятных

условий.

Продолжительность

жизненного цикла клещей, вредящих запасам, 4-30 дней, у некоторых

видов - до 40-50 дней в зависимости от количества доступной пищи,

температуры и влажности окружающей среды. Однако при

неблагоприятных условиях фаза гипопуса может затягиваться на

несколько месяцев.

Определительные таблицы

клещей представлены в прилож.2.

4.2. Основные представители клещей - обитателей

продовольственных запасов

4.2.1. Отряд Acariformes, п/отр. Sarcoptiformes

4.2.1.1. Н/сем. Acaroidea

Свободноживущие клещи,

питающиеся всевозможными органическими веществами. Представители

этой группы встречаются повсеместно от арктических тундр до

тропических лесов. Сюда относятся как виды, обитающие в природных

условиях, так и синантропы.

Сем. Acaridae

Род

Acarus

Acarus siro

L.

- мучной клещ (рис.22-24). Один из важнейших и опасных

многоядных вредителей, живущий в самых разнообразных пищевых

продуктах как растительного, так и животного происхождения.

Особенно известен как постоянный вредитель зерна и продуктов его

переработки, выедает зерно, оставляя только оболочку. Встречается

также в сыре, овощах, сухофруктах, сене, соломе и других

растительных остатках. В полевых условиях обычен в гнездах

мышевидных грызунов. Характеризуется большой приспосабливаемостью и

может жить в широком диапазоне температур. Гипопусы обоих типов -

расселительные и покоящиеся. Распространен по всему свету, в т.ч.

повсеместно в России. Известен как источник аллергенов Аса s 13.

Вызывает сенсибилизацию, в первую очередь, у работников сельского

хозяйства, мукомольного и хлебо-булочного производства.

Род

Aleuroglyphus

Aleuroglyphus

ovatus

Troup. - темноногий клещ (рис.30). Живет в муке,

может размножаться во влажном зерне. Для развития требуются

довольно высокие температура и влажность. При массовом размножении

приносит ощутимый вред. Встречается в Европе, Азии, Америке,

известен в России. Отмечен как источник аллергенов.

Род

Tyrolichus

Tyrolichus

casei

(Ouds.) - сырный клещ (рис.21, 28, 29). Синантропный

вид, живущий в сырах, в зерне, зернопродуктах, семенах некоторых

растений, сухофруктах, в старых медовых сотах, на мертвых насекомых

(в коллекциях). Гипопус отсутствует. Встречается в странах Европы.

Распространен в России, особенно на Дальнем Востоке. При попадании

в желудочно-кишечный тракт с пищей может вызывать аллергические

реакции.

Род

Tyrophagus

Tyrophagus

putrescentiae

(Schrk) - удлиненный клещ (рис.25). Один из

самых распространенных и массовых представителей амбарно-зернового

комплекса, обитающий на чрезвычайно широком спектре субстратов.

Живет в амбарах и зернохранилищах, в запасах зерна, различных

семян, муки и других растительных продуктов, обнаружен в сыре и

мясных продуктах. Может давать вспышки массового размножения в

лабораторных культурах насекомых и грибных культурах. Гипопус

отсутствует. Обладает очень широким температурным диапазоном

развития от 5 до 35 °С. Космополит. Известен как источник

аллергенов Туr р 2.

Род

Caloglyphus

Виды этого рода обитают

преимущественно в гниющих корнеплодах, луке, чесноке, встречаются

во влажном зерне. Гипопус расселительный. Распространены в Европе,

Азии, Америке. Известны в России.

Caloglyphus

rodionovi

Zachv. - клещ Родионова. Синантропный амбарный

вид, живущий во влажном зерне, отрубях, муке, иногда на гниющем

луке и корнеплодах, в гниющей соломе и других отходах вблизи жилья.

Высоко гигрофильный и термофильный вид. Вследствие быстроты

развития и большой плодовитости обычно встречается большими

колониями. Гипопус расселительный. Широко распространен в России

преимущественно в южных областях. При контакте, вдыхании

метаболитов, попадании в желудочно-кишечный тракт с пищей может

вызывать аллергические реакции.

Род

Rhizoglyphus

Rhizoglyphus

echinopus

F. et R. - луковичный клещ (рис.34, 35). Живет в

луковицах лука, лилий, нарциссов и других луковичных культур, в

клубнях картофеля и георгинов, в свекле и других овощах, на корнях

винограда, пшеницы и других культурных растений как в условиях

хранения, так и в поле; найден также на опавших с дерева фруктах;

иногда встречается в зернохранилищах в зерне повышенной влажности.

Нередко причиняет огромный хозяйственный ущерб. Один из серьезных

вредителей хлопчатника. Крайне влаголюбивый вид, хорошо развивается

даже в совершенно разжиженных субстратах. Гипопус расселительный.

Распространение всесветное. В России встречается повсеместно.

Род

Thyreophagus

Thyreophagus

entomophagus

Lab. - узкий клещ (рис.32, 33). Синантропный

вид. Живет в старой муке, различных сухих лекарственных растениях и

на сухих насекомых в коллекциях. Распространен в Европе,

встречается в России.

Сем.

Glycyphagidae

Род

Chortoglyphus

Chortoglyphus

arcuatus

(Troup.) - гладкий клещ (рис.40-42).

Преимущественно амбарный вид, живущий в муке, зерне, семенах, в

сене и старой соломе; встречается в кучах соломы под открытым

небом. Распространен в Европе, встречается в России. Известен как

источник аллергенов.

Род

Blomia

Известны синантропные

виды, отмечающиеся спорадически в домах и зернохранилищах. Гипопус

отсутствует. Распространен в некоторых районах России, Грузии, США.

Blomia tropicalis известен как источник аллергенов Blo t 15, Blo t

12, Blo t113.

Род

Glycyphagus

Glycyphagus

destructor

(Schrk.) - волосатый обыкновенный клещ. Один из

самых распространенных и обычных видов амбарных клещей, живущий в

запасах зерна, круп, семян масличных культур, сухофруктов, а также

в сене и соломе; часто встречается в коллекциях насекомых, на сухих

шкурках млекопитающих и других музейных объектах; обнаружен в

скоплениях различных субстратов вблизи жилья. Не может проникать в

глубь зерна и передвигаться в уплотненных продуктах, видимо, мешают

многочисленные длинные щетинки, торчащие во все стороны.

Предполагается, что существует в зерне, главным образом, за счет

пылевидной сорной примеси. Гипопус покоящийся. Распространен в

Европе, палеарктической Азии, Америке. Встречается в России

повсеместно. Известен как источник аллергенов Lep d 2, Lep d 5, Lep

d 7, Lep d 10. Может при контакте или вдыхании зараженного

субстрата вызывать развитие аллергических реакций.

Glycyphagus

domesticus

(De Geer.) - волосатый домашний клещ (рис.46).

Синантропный, преимущественно домовый вид, живущий на самых

разнообразных субстратах растительного и животного происхождения,

например, на сыре и иногда размножающийся на них в таком огромном

количестве, что приобретает серьезное хозяйственное значение. В

амбарах и зернохранилищах встречается реже, чем G.

destructor

. В продуктах достаточно уплотненных (муке, крупе),

как и предыдущий вид, находится только на поверхности, также,

очевидно, из-за длинных щетинок. У людей эти клещи вызывают

акародерматит, известный как "чесотка бакалейщиков". Гипопус

покоящийся. Встречается в Европе, палеарктической Азии, Арктике.

Повсеместно распространен в России.

Род

Ctenoglyphus

(рис.36)

Виды этого рода

встречаются в погребах, в различных растительных остатках, в т.ч. в

сенной трухе на сеновалах и конюшнях, в старых пчелиных сотах.

Отмечаются в странах Европы и в России.

Род

Gohieria

Gohieria

fusca

(Ouds.) - бурый хлебный клещ (рис.37-39).

Синантропный вид, живущий преимущественно в муке, но найден также в

запасах пшеницы, риса, в жмыхах. В Средней Азии и Закавказье иногда

встречается в массе и наносит ощутимый вред заражаемым им

продуктам; в других районах отмечается спорадически. Гипопус

отсутствует. Распространен в европейских странах, в России и в

южных республиках бывшего СССР. При контакте и вдыхании метаболитов

у людей с генетической предрасположенностью к атопии возможно

развитие аллергической реакции.

Род

Carpoglyphus

Carpoglyphus

lactis

(L.) - сухофруктовый или винный клещ (рис.43, 44).

Преимущественно синантропный вид, живущий на чрезвычайно

разнообразных субстратах, как твердых, так и жидких, но, главным

образом, на тех, в которых содержатся молочная, уксусная или

янтарная кислоты. Встречается часто на старых медовых сотах, сухих

фруктах, варенье и других фруктовых изделиях, гниющем картофеле,

муке, старом сыре, прокисшем молоке, кислом тесте, гнилой

древесине, фруктовых напитках, пиве, вине (клещи держатся на

плавающих кусочках пробки и питаются вином). Размножаясь иногда в

огромном количестве, С. lactis

может иметь ощутимое

экономическое и медицинское значение. Гипопус имеется.

Распространение всесветное. Повсеместно распространен в России.

Известны аллергические реакции на антигены этого клеща.

4.2.1.2. Н/сем. Pyroglyphoidea

Сем. Pyroglyphidae

(рис.6-10)

Клещи обитают на

субстратах, богатых белками: в муке, крупе, остатках зерна,

различных роговых остатках. К этому семейству относятся наиболее

многочисленные и часто встречающиеся в жилых помещениях

представители аллергенных клещей домашней пыли. Численность

пироглифидных клещей может достигать 30 тыс. в 1 г пыли.

Dermatophagoides

pteronyssinus

(Trouss). Синантропный вид. Важнейший

представитель комплекса аллергенных клещей домашней пыли. Обитает

преимущественно в жилище людей (в постели, мягкой мебели, коврах и

т.д.), вызывает сенсибилизацию у лиц генетически предрасположенных

к атопии, что может привести к развитию атопической формы

бронхиальной астмы, аллергического ринита и атопического дерматита.

Питается слущивающимся эпидермисом человека и животных и

развивающейся на нем микрофлорой. Этот вид не является вредителем

продовольственных запасов. Космополит, в России встречается

повсеместно.

Dermatophagoides

farinae

(Hughes). Встречается в жилище человека в домашней

пыли и в продовольственных запасах (в муке, крупах и др.). Второй

по значению вид аллергенных клещей домашней пыли после D.

pteronyssinus

. Встречается на токах, на полях в местах обмолота

зерна, иногда в очень большом количестве. Питается слущенными

чешуйками эпидермиса человека и животных, различными растительными

остатками и развивающейся на них микрофлорой. Космополит, в России

встречается повсеместно.

Euroglyphus

maynei

(Coor.). Найден впервые в жмыхах семян хлопка.

Широко распространен в пыли жилых домов. Обнаружен в срезке волос в

парикмахерских. Питание как у D. pteronyssinus

. Широко

распространен в Европе, известен в Азии и Южной Америке.

Встречается в России.

Euroglyphus

longior

(Trouss.). Как D. farinae

встречается на

токах, на полях в местах обмолота зерна, в муке, достигая иногда

высокой численности. Найден в остатках зерна, в ячмене, горохе,

просе, в пыли и сметках зерновых складов, зерноочистительных машин,

в пыли жилых домов. Питание как у D. farinae

. Обнаружен в

Канаде, США, Европе и Азии. В России отмечен в Чувашии и Приморском

крае.

4.2.2. Отряд Acariformes, п/отр. Trombidiformes

Свободноживущие хищные

клещи сем. Cheyletidae, Tydeidae, Bdellidae, Cunaxidae питаются

мелкими насекомыми, клещами и их яйцами. Встречаются всюду, где

имеются скопления амбарных вредителей (в зерне, мусоре,

растительных остатках).

Сем.

Cheyletidae

Несколько родов этого

семейства обитают в складских помещениях, где питаются амбарными

клещами.

Cheyletus eruditus

(Schrk.) - обыкновенный хищный клещ (рис.11, 12). Наиболее значимый

и часто встречающийся представитель этого семейства в местах

хранения запасов. Отличается крупными клешневидными щупальцами,

которыми хватает добычу. Обитает в скоплениях растительных

остатков, в зерне, зерновых продуктах. Хотя С. eruditus

поедает большое количество амбарных вредителей и их яиц, в целом,

значение его вредоносное, т.к. он, как и амбарные вредители,

существенно загрязняет места обитания продуктами своей

жизнедеятельности. Очень стоек к действию низких и высоких

температур и сухости воздуха. Распространение всесветное,

встречается в России повсеместно.

Сем. Tydeidae

(рис.13-14)

Растительноядные и хищные

клещи, питающиеся мелкими насекомыми и клещами. Некоторые виды

(например, Tydeus molestes

(Moniez) в случае массового

размножения могут вызывать сильное раздражение кожи, дерматиты у

людей и домашних животных.

Распространение

всесветное.

4.2.3. Отряд Parasitiformes, когорта Gamasina - гамазовые клещи

Сем. Parasitidae,

Laelaptidae, Macrochelidae, Ameroseiidae, Aceosejidae,

Phytoseiidae

Некоторые свободноживущие

хищные представители этих семейств питаются яйцами и личинками

первых возрастов насекомых, клещами и их яйцами, а также

нематодами. Могут встречаться в хранилищах зерна, в гниющих

растительных остатках, мусоре. Распространение всесветное.

Обозначения и

сокращения:

Дл. - длина

Гр. - грудь

Пргр. - переднегрудь

Прсп. - переднеспинка

Сргр. - среднегрудь

Кр. - крыло

Ндкр. - надкрылья

Бр. - брюшко

Ус. - усики

5.1. Особенности биологии насекомых

У

всех насекомых - вредителей запасов превращение полное, цикл

развития включает 4 фазы: яйцо, личинку, куколку и взрослое

насекомое (имаго). Червеобразная и совершенно не похожая на имаго

личинка интенсивно питается, растет и после ряда линек превращается

в куколку, которая не питается. Из куколки затем выходит взрослое

насекомое. Через некоторое время самцы и самки спариваются, и самки

начинают откладывать яйца.

Насекомые - вредители

продовольственных запасов, как правило, ведут скрытный образ жизни:

избегают света, сквозняков, летают и спариваются обычно в сумерках

или ночью. Днем они неподвижно сидят в затененных местах, в щелях

стен и пола, в промежутках между мешками, в углах стеллажей и

подставок и т.п. Благодаря небольшим размерам, неяркой окраске и

малой подвижности они легко ускользают от неопытного глаза. К тому

же некоторые виды обладают способностью при шуме, малейшем

сотрясении, приближении к ним притворяться мертвыми - перестают

двигаться, поджимают конечности и падают со стен на пол или на

хранимые запасы, где их очень трудно найти. Не бросаются в глаза и

личинки. Личинки одних видов (гороховая и фасолевая зерновки,

амбарный и рисовый долгоносики, зерновая моль и др.) развиваются

внутри зерен, других - в толще повреждаемых продуктов (зерно,

крупа, мука, сухари, кондитерские изделия, сухофрукты и т.д.).

Бабочки питаются запасами лишь на личиночной стадии, жуки - в фазе

личинки и на протяжении всей жизни взрослого насекомого.

Большинство вредителей может питаться разными продуктами и способно

обходиться без воды, даже питаясь сухой пищей. Определительные

таблицы жуков и бабочек приведены в прилож.3.

средства с вашего счета списаны НЕ будут и подтверждения оплаты мы не получим.

В этом случае вы можете повторить покупку документа с помощью кнопки справа.

Произошла ошибка

Платеж не был завершен из-за технической ошибки, денежные средства с вашего счета

списаны не были. Попробуйте подождать несколько минут и повторить платеж еще раз.

Общие сведения (насекомые). О. В. Буракова, к. б. н., биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедра физиологии микроорганизмов. С сокращениями.

«Вообще можно указать следующие три главные условия, при которых чаще всего обнаруживается кажущееся бессилие человека в борьбе с насекомыми:

- недостаточная степень знакомства с тем насекомым, которое производит опустошения, или недостаточная распространенность этих знаний в массе;

- единичность попыток борьбы;

- расширение объема хозяйства свыше той меры, какая определяется имеющимися у хозяина рабочими силами, необходимыми для ухода, так что ведение хозяйства основывается не на правильном расчете, а на одной только надежде на силы природы».

И. Шевырёв (Долгоносики. Энциклопедический словарь.

Изд. Брокгауза и Ефрона. Т. ХХ. СПБ, 1893

Насекомые, входящие в тип Членистоногие - исключительная группа животных как по роли, которую они выполняют в биосфере, так и по значению для человека. Среди всего живого на нашей планете насекомые занимают первое место и по числу видов, и по численности, обитая повсюду: на суше и в воде, в почве, на растениях и животных, а также внутри них. Пищей им служат любые органические вещества. Насекомые играют существенную роль в круговороте веществ биосферы. Многие виды утилизируют экскременты, трупы животных и всякие растительные остатки, являясь деструкторами. И вряд ли без насекомых мы могли бы наслаждаться сказочным миром цветковых растений, поскольку большинство их опыляется именно насекомыми.

Среди громадного числа видов насекомых есть виды вредные (с точки зрения человека), которые являются объектами изучения прикладной (лесной, сельскохозяйственной, медицинской и т. д.) энтомологии. Есть насекомые, вредящие лесу, полевым сельскохозяйственным культурам, плодовым деревьям и кустарникам и т. д.; есть виды, вредящие здоровью человека и животных.

В предлагаемой Вашему вниманию статье речь пойдет о вредителях продовольственных запасов - группе видов насекомых, которые живут (достигая порой высокой численности) в местах хранения или переработки продуктов и питаются ими. Эта группа называлась по-разному: «амбарные вредители», «вредители хлебных запасов» «вредители зерна и муки», «вредители запасов зерна и зерновых продуктов», «вредители пищевых (или продовольственных) запасов», с течением времени включая в себя всё большее число видов насекомых. Так, в группу амбарных вредителей первоначально включали лишь несколько видов жуков, бабочек и клещей, питающихся зернами хлебных злаков. В настоящее время термин «амбарные вредители» устарел, поскольку само слово «амбар», обозначавшее холодное складское помещение небольшого размера, вышло из употребления. Термины «вредители хлебных запасов», «вредители зерна и муки», «вредители запасов зерна и зерновых продуктов», которыми пользуются до сих пор, строго говоря, должны включать в себя насекомых и клещей, питающихся зерновыми злаками и продуктами их переработки.

Понятия «вредители запасов продовольствия» и «вредители пищевых запасов» имеют более широкий смысл: сюда входят насекомые и клещи, вредящие не только хлебному зерну и продуктам его переработки, но также бобовых и масличных культур, сушеных фруктов и овощей, лекарственных трав, кондитерских изделий (шоколада и конфет), различных пряностей, табака, и разнообразных продуктов животного происхождения (сыры, мясо, рыба, копчености) и проч. При этом для одних насекомых хранящиеся продукты являются основной пищей, а для других - лишь местом обитания, где они находят себе другое пропитание (плесневые грибы, другие насекомые и паукообразные и т. п.). Но поскольку «хлеб - всему голова», рассматриваемая группа насекомых с полным правом может обозначаться любым из указанных выше терминов.

Питаясь самыми разнообразными органическими веществами, в том числе и теми, которые использует в пищу человек, на протяжении всей истории развития человечества некоторые виды насекомых являлись постоянными спутниками и конкурентами человека за пищевые ресурсы. С тех пор, когда люди начали выращивать хлеб и делать запасы продуктов, насекомые, привлеченные обилием пищи, уничтожали и портили эти продукты. Ущерб от насекомых-вредителей запасов огромен и многогранен:

- Питаясь запасами, которые создает для себя человек, насекомые уничтожают часть этих запасов. При этом, несмотря на ничтожные размеры насекомых, потери могут быть значительными, поскольку численность вредителей бывает огромной.

- При заражении насекомыми снижаются пищевые, технологические и семенные качества зерна. Зерно тускнеет, изменяется его цвет, появляется специфический затхлый запах, ухудшаются мукомольные и хлебопекарные качества. Снижается всхожесть семян.

- Обитая в продовольственных запасах, насекомые засоряют продукты своими собственными телами и продуктами жизнедеятельности: паутиной, экскрементами, линочными шкурками и т. п., что требует дополнительных затрат на очистку.

- В запасах зерна и других продуктов, пораженных вредителями, повышаются температура и влажность, способствующие размножению различных микроорганизмов (бактерий, плесневых грибов), а вслед за ними и привлечению других видов насекомых, питающихся этими микроорганизмами.

- Высокая численность насекомых может стать причиной выхода из строя различных узлов производственного оборудования. Так, например, гусеницы огневок рода Ephestia, размножаясь в огромном количестве в производственных помещениях с высокой температурой, прогрызают сита и забивают своими паутинными гнездами трубы, по которым движутся продукты. Это вызывает необходимость приостановки выпуска продукции для замены сит и проведения работ по очистке производственных линий.

- Кроме хозяйственного ущерба эта группа насекомых имеет и медицинское значение. Хлеб, сильно зараженный вредителями, не годится для продовольственных и фуражных целей. Насекомые являются источником различных аллергенов. При работе с зараженным зерном у людей развиваются дерматиты, конъюктивиты и блефариты. Широко распространенные вредители зерна - амбарный и рисовый долгоносики, содержат кантаридин, вызывающий у людей не только раздражение кожи и слизистых оболочек, но и рвоту, головную боль и судороги. Личинки мух представляют опасность для здоровья человека при попадании в кишечник вместе с зараженными ими продуктами.

Чтобы снизить потери и сохранить качество продуктов важно, прежде всего, уметь обнаруживать, определять виды вредителей и иметь представление об их образе жизни. Большинство видов насекомых, вредящих продовольственным запасам, относится к двум отрядам: жесткокрылых, или жуков и чешуекрылых, или бабочек. Описанию видов будет посвящена следующая статья. Все членистоногие, входящие в группу вредителей пищевых запасов, имеют сравнительно мелкие размеры тела - от 0,1 до 30 мм длины, которые позволяют им жить внутри зёрен, сухарей и других субстратов, в узких щелях и трещинах построек.

Как все беспозвоночные животные, они имеют переменную температуру тела, равную или немного превышающую температуру окружающей среды. Наиболее благоприятной для развития и размножения этих насекомых является температура от 20 до 30оС. Насекомые обладают высокой плодовитостью и быстро развиваются. При оптимальных условиях - температуре, влажности воздуха и пище - полное развитие мельничной огнёвки от яйца до взрослого состояния занимает от 36 до 42 дней. При обычных условиях летом полный цикл развития бабочек этого вида длится 50-65 дней. Таким образом, в отапливаемых помещениях в течение года может развиваться до 6 поколений, в не отапливаемых - от 2 до 6 в зависимости от климата.

Как правило, все насекомые-вредители продовольствия ведут скрытный образ жизни: избегают света, сквозняков, летают и спариваются обычно в сумерки или ночью. Днем они спокойно сидят в затененных местах, в щелях стен и пола, в промежутках между мешками, в углах стеллажей и подставок и т. п. Благодаря небольшим размерам, неяркой окраске и малой подвижности они легко ускользают от неопытного глаза.

К тому же некоторые виды обладают способностью при шуме, малейшем сотрясении, приближении к ним притворяться мертвыми - перестают двигаться, прячут голову, поджимают конечности и падают на пол или на хранимые запасы, где их очень трудно найти. Не бросаются в глаза и личинки. Личинки некоторых видов развиваются внутри зерен (все виды зерновок, амбарный и рисовый долгоносики, зерновая моль и пр.), другие - в толще повреждаемых продуктов. Большинство вредителей многоядны, т. е. могут питаться самыми разнообразными продуктами.

Заражение складских, производственных и др. помещений насекомыми-вредителями происходит часто и чрезвычайно облегчается благодаря их мелким размерам и скрытному образу жизни. Некоторые виды, живущие в природе, могут самостоятельно проникать в помещения в поисках пищи или убежища. Другие заносятся на обуви и одежде персонала, с мешками и другим упаковочным материалом; продукты могут заселяться насекомыми во время транспортировки, переработки или изначально, в поле. Поэтому необходимо, с одной стороны, всячески оберегать продовольствие от заражения, с другой - немедленно принимать меры по истреблению появившихся вредителей и препятствовать их дальнейшему размножению и расселению.

Литература:1. Богданов А. Зоология и зоологическая хрестоматия. Т. 1. Животные беспозвоночные. М., 1862-1865. - 910 с.

2. Горяинов А. А. Вредители и болезни в амбарах и борьба с ними. - Л.: Сельколхозгиз, 1931. - 39 с.

3. Ленин В. И. О продовольственном налоге (значение новой экономической политики и её условия). 1921. - В кн.: Избр. соч. в 3-х томах. Т. 3. С. 530-562. М.: Политиздат, 1970.

4. Порчинский И. А. Зерновая моль (Sitotroga cerealella Oliv.) и простейший способ ее уничтожения. СПб, 1902. - 14 с.

5. Порчинский И. А. Насекомые, вредящие хлебному зерну в амбарах и складах. Жуки, бабочки, клещи. - Тр. Бюро по энтомол. Т. 10, № 5. СПб, 1913. - 84 с.