В 2012 году исполняется 200 лет военно-историческому патриотическому событию - Отечественной войне 1812 года, которое имеет огромное значение для политического, общественного, культурного и военного развития России.

Начало войны

12 июня 1812 г. (по старому стилю) французская армия Наполеона, переправившись через Неман в районе города Ковно (сейчас это г.Каунас в Литве), вторглась в пределы Российской империи. Этот день значится в истории как начало войны между Россией и Францией.

В этой войне столкнулись две силы. С одной стороны — полумиллион-ная армия Наполеона (около 640 тыс.чел.), состоявшая только наполовину из французов и включавшая кроме них представителей почти всей Европы. Армия, опья-ненная многочисленными победами, возглавлявшаяся прославленными маршалами и генералами во главе с Наполеоном. Сильными сторонами французской армии являлись большая численность, хорошее материальное и техническое обеспечение, боевой опыт, вера в непобедимость армии.

Ей противостояла русская армия, которая в начале войны представ-ляла по численности одну треть французской. Перед началом Оте-чественной войны 1812 года только окончилась русско-турецкая война 1806— 1812 годов. Русская армия была разделена на три далеко отстоящие друг от друга группы (под командованием генералов М. Б. Барклая-де-Толли, П. И. Багратиона и А. П. Тормасова). Александр I находился при штабе армии Барклая.

Удар армии Наполеона приняли на себя войска, размещённые на западной границе: 1-я армия Барклая-де-Толли и 2-я армия Багратиона (всего 153 тысячи солдат).

Зная свой численный перевес, Наполеон возлагал надежды на молни-еносную войну. Одним из его главных просчетов была недооценка патриотического порыва армии и народа России.

Начало войны было успешным для Наполеона. В 6 часов утра 12 (24) июня 1812 года авангард французских войск вошёл в российский город Ковно. Переправа 220 тысяч солдат Великой армии под Ковно заняла 4 дня. Спустя 5 дней южнее Ковно Неман перешла другая группировка (79 тысяч солдат) под командованием вице-короля Италии Евгения Богарне. Одновременно ещё южнее, около Гродно Неман пересекли 4 корпуса (78—79 тысяч солдат) под общим командованием короля Вестфалии Жерома Бонапарта. На северном направлении возле Тильзита Неман пересёк 10-й корпус маршала Макдональда (32 тыс. солдат), который был нацелен на Петербург. На южном направлении со стороны Варшавы через Буг начал вторжение отдельный Австрийский корпус генерала Шварценберга (30—33 тысяч солдат).

Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское командование отступить вглубь страны. Командующий русскими войсками Барклай де Толли уклонялся от генерального сражения, сохраняя армию и стремясь к соединению с армией Багратиона. Численное превосходство неприятеля ставило вопрос о срочном пополнении армии. Но в России не было всеобщей воинской повинности. Армия комплектовалась путем рекрутских наборов. И Александр I решился на необычный шаг. 6 июля он издал манифест с призывом создавать народное ополчение. Так начали появляться первые партизанские отряды. Эта война объединила все слои населения. Как и сейчас, так и тогда, русский народ объединяет только беда, горе, трагедия. Не было разницы кто ты в обществе, какой у тебя достаток. Русские люди сплочённо боролись, отстаивая свободу своей родины. Все люди стали единой силой, вот поэтому и определилось название «Отечественная война». Война стала примером того, что русский человек никогда не позволит поработить свободу и дух, он будет отстаивать до конца свою честь и имя.

Армии Барклая и Багратиона встретились под Смолен-скоме в конце июля, достигнув таким образом первого стратегического успеха.

Сражение за Смоленск

К 16 августа (по н.стилю) Наполеон подошёл к Смоленску с 180 тысячами солдат. После соединения русских армий генералитет стал настойчиво требовать от главнокомандующего Барклая-де-Толли генерального сражения. В 6 часов утра 16 августа Наполеон начал штурм города.

В боях под Смоленском русская армия проявила величайшую стой-кость. Сражение за Смоленск ознаменовало развёртывание всенародной войны русского народа с неприятелем. Надежда Наполеона на молниеносную войну рухнула.

Битва за Смоленск. Адам, около 1820г.

Упорное сражение за Смоленск продолжалось 2 дня, до утра 18 августа, когда Барклай-де-Толли отвёл войска из горевшего города, чтобы избежать большой битвы без шансов на победу. Барклай располагал 76 тысячами, ещё 34 тысячи (армия Багратиона). После взя-тия Смоленска Наполеон двинулся на Москву.

Между тем, затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство и протест у большей части армии (особенно после сдачи Смоленска), поэтому 20 августа (по н.стилю) император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками М.И. Кутузова. В ту пору Кутузову шёл 67-й год. Полководец суворовской школы, обладавший полувековым военным опытом, он пользовался всеобщим уважением и армии и в народе. Однако и ему пришлось отступать, чтобы выиграть время для сбора всех сил.

Кутузов не мог избежать генерального сражения по политическим и моральным соображениям. К 3 сентября (по н. стилю) русская армия отступила к деревне Бородино. Дальнейшее отступление означало сдачу Москвы. К тому времени армия Наполеона уже понесла значительные потери, и разница в численности двух армий сократилась. В сложившейся ситуации Кутузов решил дать генеральное сражение.

К западу от Можайска, в 125 км от Москвы возле села Боро-дина 26 августа (7 сентября по новому стилю) 1812 года произошло сражение, навсегда вошедшее в историю нашего народа. - крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями.

Русская армия насчитывала 132 тысячи человек (в том числе 21 тысяча плохо вооруженных ополченцев). Французская армия, преследовавшая ее по пятам,—135 тысяч. Штаб Кутузова, полагая, что в армии противника около 190 тысяч человек, избрал оборонительный план. Фактически сражение представляло собой штурм французскими войсками линии русских укреплений (флешей, редутов и люнетов).

.jpg)

Наполеон рассчитывал разгромить русскую армию. Но стойкость русских войск, где каждый солдат, офицер, генерал был героем, опрокинула все расчеты французского полководца. Весь день длился бой. Потери были огромными с обеих сторон. Бородинское сражение является одним из самых кровопролитных сражений XIX века. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало 2500 человек. Некоторые дивизии потеряли до 80 % состава. Пленных почти не было ни с той, ни с другой стороны. Потери французов составляли 58 тысяч человек, русских — 45 тысяч.

Император Наполеон вспоминал позже: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские - называться непобедимыми».

Кавалерийский бой

8 (21) сентября Кутузов приказал отступить на Можайск с твёрдым намерением сохранить армию. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного - разгрома русской армии.

13 (26) сентября в деревне Фили у Кутузова состоялось совещание о дальнейшем плане действий. После военного совета в Филях русская армия по решению Кутузова была выведена из Москвы. «С потерей Москвы еще не потеряна Россия, с потерею же армии Россия потеряна» . Эти слова великого полководца, вошедшие в историю, были подтверждены последующими событиями.

А.К. Саврасов. Изба, в которой проходил знаменитый совет в Филях

Военный совет в Филях (А. Д. Кившенко, 1880)

Взятие Москвы

Ближе к вечеру 14 сентября (27 сентября по новому стилю) в опустевшую Москву без боя вступил Наполеон. В войне против России последовательно рушились все планы Напо-леона. Рассчитывая получить ключи от Москвы, он напрасно простоял несколько часов на Поклонной горе, а когда вошел в город, его встретили пустынные улицы.

Пожар в Москве 15-18 сентбяря 1812 года после взятия города Наполеоном. Картина А.Ф. Смирнова, 1813 год

Уже в ночь с 14 (27) на 15 (28) сентября город был охвачен пожаром, который к ночи с 15 (28) на 16 (29) сентября усилился настолько, что Наполеон был вынужден покинуть Кремль.

.jpg)

По подозрению в поджогах были расстреляны около 400 горожан из низших сословий. Пожар бушевал до 18 сентября и уничтожил большую часть Москвы. Из 30 тысяч домов, бывших в Москве перед нашествием, после выхода Наполеона из города оставалось «навряд ли 5 тысяч».

В то время, как армия Наполеона бездействовала в Москве, теряя боеспособность, Кутузов отступил от Москвы вначале на юго-вос-ток по Рязанской дороге, но затем, повернув на запад, вышел во фланг французской армии, занял село Тарутино, перегородив Калужскую доро-гу. В тарутинском лагере была заложена основа окончательного разгрома «великой армии».

Когда запылала Москва, ожесточение против оккупантов достигло высшего накала. Основными формами войны русского народа против нашествия Наполеона были пассивное сопротивление (отказ от торговли с неприятелем, оставление хлеба неубранным на полях, уничтожение продовольствия и фуража, уход в леса), партизанская война и массовое участие в ополчениях. В наибольшей мере на ход войны повлиял отказ русского крестьянства снабжать неприятеля провиантом и фуражом. Французская армия оказалась на грани голода.

С июня по август 1812 года армия Наполеона, преследуя отступающие русские армии, прошла около 1200 километров от Немана до Москвы. Как следствие, ее коммуникационные линии оказались сильно растянуты. Учитывая этот факт, командование русской армии приняло решение создать летучие партизанские отряды для действий в тылу и на коммуникационных линиях противника, с целью препятствовать его снабжению и уничтожать небольшие его отряды. Самым известными, но далеко не единственными командиром летучих отрядов был Денис Давыдов. Армейские партизанские отряды получали всестороннюю поддержку от стихийно возникшего крестьянского партизанского движения. По мере продвижения французской армии вглубь России, по мере роста насилия со стороны наполеоновской армии, после пожаров в Смоленске и Москве, после снижения дисциплины в армии Наполеона и превращения значительной её части в банду мародёров и грабителей, население России стало переходить от пассивного к активному сопротивлению неприятелю. Только за время пребывания в Москве французская армия от действий партизан потеряла более 25 тысяч человек.

Партизаны составляли как бы первое кольцо окружения вокруг Москвы, занятой французами. Второе кольцо составляли ополченцы. Партизаны и ополченцы плотным кольцом окружили Москву, грозя превратить стратегическое окружение Наполеона в тактическое.

Тарутинский бой

После сдачи Москвы Кутузов, очевидно, избегал крупного сражения, армия накапливала силы. За это время в российских губерниях (Ярославской, Владимирской, Тульской, Калужской, Тверской и других) было набрано 205-тысячное ополчение, на Украине — 75 тыс. К 2 октября Кутузов отвел армию на юг к селу Тарутино ближе к Калуге.

В Москве Наполеон оказался в западне, зимовать в разорённом пожаром городе не представлялось возможным: фуражировки за пределами города плохо удавались, растянутые коммуникации французов были очень уязвимы, армия начинала разлагаться. Наполеон стал готовиться к отступлению на зимние квартиры где-то между Днепром и Двиной.

Когда «великая армия» отступала из Москвы, ее участь была решена.

.jpg)

Сражение при Тарутине, 6-го октября (П.Гесс)

18 октября (по новому стилю) русские войска атаковали и разбили под Тарутино французский корпус Мюрата. Потеряв до 4 тысяч солдат французы отступили. Тарутинский бой стал знаковым событием, ознаменовавшим переход инициативы в войне к русской армии.

Отступление Наполеона

19 октября (по н.стилю) французская армия (110 тысяч) с огромным обозом стала покидать Москву по Старой Калужской дороге. Но дорогу на Калугу Наполеону заслонила армия Кутузова, расположенная под селом Тарутино на Старой Калужской дороге. Из-за недостатка лошадей артиллерийский парк французов сократился, крупные кавалерийские соединения практически исчезли. Не желая прорываться с ослабленной армией через укреплённую позицию, Наполеон свернул в районе села Троицкого (современный Троицк) на Новую Калужскую дорогу (современное Киевское шоссе), чтобы обойти Тарутино. Однако Кутузов перебросил армию под Малоярославец, перерезав французам пути отступления по Новой Калужской дороге.

Армия Кутузова к 22 октября насчитывала 97 тысяч регулярных войск, 20 тысяч казаков, 622 орудия и более 10 тысяч ратников ополчения. Наполеон имел под рукой до 70 тысяч боеспособных солдат, кавалерия практически исчезла, артиллерия была значительно слабее русской.

12 (24) октября состоялось сражение под Малоярославцем . Город восемь раз переходил из рук в руки. В конце концов французам удалось захватить Малоярославец, но Кутузов занял укреплённую позицию за городом, которую Наполеон не рискнул штурмовать. 26 октября Наполеон приказал отступать на север на Боровск—Верею—Можайск.

%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201812%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.jpg)

А.Аверьянов. Сражение за Малоярославец 12 (24) октября 1812 года

В боях за Малоярославец русская армия решила крупную стратегическую задачу — сорвала план прорыва французских войск на Украину и заставила врага отступать по разоренной им Старой Смоленской дороге.

Из Можайска французская армия возобновила движение к Смоленску той дорогой, по которой наступала на Москву

Окончательный разгром французских войск состоялся при переправе через Березину. Бои 26—29 ноября между французскими корпусами и русскими армиями Чичагова и Витгенштейна на обоих берегах реки Березина во время переправы Наполеона вошли в историю как сражение на Березине .

%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201812%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%20(1844).jpg)

Отступление французов через Березину 17 (29) ноября 1812 года. Петер фон Гесс (1844)

При переправе через Березину Наполеон потерял 21 тысячу человек. Всего через Березину успело переправиться до 60 тысяч человек, большая часть из них гражданские и небоеспособные остатки «Великой Армии». Необычайно сильные морозы, ударившие ещё во время переправы через Березину и продолжавшиеся в последующие дни, окончательно истребили и без того ослабленных голодом французов. 6 декабря Наполеон оставил свою армию и отправился в Париж набирать новых солдат взамен погибших в России.

Основным итогом сражения на Березине явилось то, что Наполеон избежал полного разгрома в условиях значительного превосходства русских сил. В воспоминаниях французов переправа через Березину занимает не меньшее место, чем крупнейшее Бородинское сражение.

К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России.

«Русская кампания 1812 года» была окончена 14 декабря 1812 года .

Итоги войны

Главным итогом Отечественной войны 1812 года стало практически полное уничтожение Великой Армии Наполеона. Наполеон потерял в России около 580 тысяч солдат. Эти потери включают в себя 200 тысяч убитых, от 150 до 190 тысяч пленных, около 130 тысяч дезертиров, бежавших на родину. Потери русской армии, по некоторым оценкам, составили 210 тысяч солдат и ополченцев.

В январе 1813 года начался «Заграничный поход русской армии» — боевые действия переместились на территорию Германии и Франции. В октябре 1813 года Наполеон был разгромлен в битве под Лейпцигом, а в апреле 1814 года отрёкся от трона Франции.

Победа над Наполеоном как никогда высоко подняла международный престиж России, которая играла определяющую роль на Венском конгрессе и в последующие десятилетия оказывала решающее влияние на дела Европы.

Основные даты

12 июня 1812 - вторжение армии Наполеона в Россию через реку Неман. 3 русские армии находились на большом расстоянии друг от друга. Армия Тормасова, находясь на Украине, не могла участвовать в войне. Получалось, что только 2 армии принимали удар. Но им надо было отступать, чтобы соединиться.

3 августа - соединение армий Багратиона и Барклая-де-Толли под Смоленском. Враги потеряли около 20 тыс., а наши около 6 тысяч, но Смоленск пришлось оставить. Даже соединенные армии были меньше вражеской в 4 раза!

8 августа - Кутузова назначили главнокомандующим. Опытный стратег, много раз раненый в сражениях, ученик Суворова пришелся по душе народу.

26 августа - Бородинская битва длилась более 12 часов. Ее считают генеральным сражением. На подступах к Москве россияне проявляли массовый героизм. Потери врагов были больше, но наша армия не могла пойти в наступление. Численный перевес врагов был все еще велик. Скрепя сердце, решили сдать Москву, чтобы спасти армию.

Сентябрь - октябрь - сидение армии Наполеона в Москве. Его ожидания не оправдались. Победы одержать не удалось. Просьбы о заключении мира Кутузов отверг. Попытка уйти на юг провалилась.

Октябрь - декабрь - изгнание армии Наполеона из России по разрушенной Смоленской дороге. От 600 тысяч врагов осталось около 30 тысяч!

25 декабря 1812 - император Александр I издал манифест о победе России. Но надо было продолжать войну. У Наполеона оставались армии в Европе. Если их не разбить, то он нападет на Россию снова. Заграничный поход русской армии длился до победы в 1814 году.

Подготовил Сергей Шуляк

НАШЕСТВИЕ (анимационный фильм)

Исследование протоиерея Александра Ильяшенко «Динамика численности и потерь наполеоновской армии в Отечественной войне 1812 года».

В 2012 году исполнилось двести лет Отечественной войне 1812 года и Бородинскому сражению . Эти события описаны многими современниками и историками. Однако, несмотря на многие опубликованные источники, мемуары и исторические исследования, ни для численности Русской армии и ее потерь в Бородинском сражении, ни для численности и потерь наполеоновской армии нет устоявшейся точки зрения. Разброс величин значителен как по численности армий, так и по величине потерь.

В изданном в Санкт Петербурге в 1838 г. «Военном энциклопедическом лексиконе» и в надписи на Главном монументе, установленном на Бородинском поле в 1838 году, зафиксировано, что при Бородине было 185 тысяч наполеоновских солдат и офицеров против 120 тысяч русских. На монументе также указывается, что потери наполеоновской армии составили до 60 тысяч, потери русской – 45 тысяч человек (по современным данным соответственно – 58 и 44 тысячи ).

Наряду с этими оценками существуют другие, радикально отличающиеся от них.

Так, в бюллетене № 18 «Великой» армии, выпущенном сразу после Бородинского сражения, император Франции определил потери французов всего лишь в 10 тысяч солдат и офицеров.

Разброс оценок наглядно демонстрируют следующие данные .

Таблица 1. Оценки противостоящих сил, выполненные в разное время различными авторами

Estimates of the sizes of opposing forces made at different times by different historians

Таб. 1

Подобная картина наблюдается и для потерь наполеоновской армии. В представленной ниже таблице потери наполеоновской армии представлены в порядке возрастания .

Таблица 2. Потери наполеоновской армии, согласно данным историков и участников битвы

Таб. 2

Как видим, действительно, разброс величин достаточно велик и составляет несколько десятков тысяч человек. В таблице 1 жирным шрифтом выделены данные авторов, считавших численность русской армии превосходящей численность наполеоновской. Интересно отметить, что отечественные историки присоединились к подобной точке зрения только с 1988 года, т.е. с начала перестройки.

Наибольшее распространение для численности наполеоновской армии получила величина 130 000, для русской – 120 000 человек, для потерь соответственно – 30 000 и 44 000.

Как указывает П.Н. Грюнберг, начиная с труда генерала М.И.Богдановича «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам», признана за достоверную численность войск Великой армии при Бородине предложенная еще в 1820-е гг. Ж. де Шамбре и Ж. Пеле де Клозо. Они ориентировались на данные переклички в Гжатске 2 сентября 1812 г., но игнорировали приход резервных частей и артиллерии, пополнивших армию Наполеона перед сражением .

Многими современными историками данные, указанные на монументе отвергаются, а у некоторых исследователей даже вызывают иронию. Так, А. Васильев в статье «Потери французской армии при Бородино» пишет, что «к сожалению, в нашей литературе об Отечественной войне 1812 года очень часто встречается цифра 58 478 человек. Она была вычислена русским военным историком В. А. Афанасьевым на основе данных, опубликованных в 1813 году по распоряжению Ростопчина. В основе подсчетов – сведения швейцарского авантюриста Александра Шмидта, который в октябре 1812 года перебежал к русским и выдал себя за майора, якобы служившего в личной канцелярии маршала Бертье» . С этим мнением нельзя согласиться: «Генерал граф Толь, основываясь на официальных документах, отбитых у неприятеля во время бегства его из России, считает во французской армии 185 000 человек, и до 1000 орудий артиллерии» .

Командование русской армии имело возможность опираться не только на «официальные документы, отбитые у неприятеля во время бегства его из России», но и на сведения попавших в плен неприятельских генералов и офицеров. Например, генерал Бонами был пленен в Бородинском сражении. Состоявший при русской армии английский генерал Роберт Вильсон писал 30 декабря 1812 г.: «Среди наших пленных не меньше пятидесяти генералов. Их имена опубликованы и, несомненно, появятся в английских газетах» .

Эти генералы, а также попавшие в плен офицеры генерального штаба располагали достоверной информацией. Можно предположить, что именно на основе многочисленных документов и показаний пленных генералов и офицеров по горячим следам отечественными военными историками была восстановлена правдивая картина событий.

На основе доступных нам фактов и их численного анализа мы попытались оценить количество войск, которое привел Наполеон на Бородинское поле, и потери его армии в Бородинском сражении.

В таблице 3 представлена численность обеих армий в Бородинском сражении согласно широко распространенной точке зрения. Современными отечественными историками потери русской армии оцениваются в 44 тысячи солдат и офицеров.

Таблица 3. Численность войск в Бородинском сражении

Таб. 3

В конце сражения в каждой армии оставались резервы, которые не принимали в нем непосредственного участия. Количество войск обеих армий, непосредственно участвовавших в сражении, равное разности общей численности войск и величины резервов, практически совпадает, по артиллерии наполеоновская армия уступала Русской. Потери же Русской армии в полтора раза превосходят потери наполеоновской.

Если предложенная картина соответствует действительности, то чем же славен день Бородина? Да, конечно, наши воины дрались храбро, но неприятельские храбрее, наши искусно, а они искуснее, наши военачальники опытные, а у них опытнее. Так какая же армия заслуживает большего восхищения? При таком соотношении сил беспристрастный ответ очевиден. Если сохранять беспристрастность, придется также признать, что Наполеон одержал очередную победу.

Правда, возникает некоторое недоумение. Из 1 372 орудий, находившихся при армии, пересекшей границу, примерно четвертая часть была распределена на вспомогательные направления. Что же, из оставшихся более чем 1 000 орудий до Бородинского поля было доставлено всего только немногим более половины?

Как мог Наполеон, с молодых лет глубоко понимавший значение артиллерии, допустить, чтобы к решающему сражению были выставлены не все орудия, а только некоторая часть? Обвинять Наполеона в несвойственной ему беспечности или неспособности обеспечить транспортировку орудий к полю боя представляется нелепым. Спрашивается, соответствует ли действительности предложенная картина и можно ли мириться с подобными нелепостями?

Подобные недоуменные вопросы рассеиваются данными, взятыми с Монумента, установленного на Бородинском поле.

Таблица 4. Численность войск в Бородинском сражении. Монумент

Таб. 4

При таком соотношении сил складывается совершенно иная картина. Несмотря на славу великого полководца, Наполеон, обладая полуторным превосходством в силах, не только не смог сокрушить Русскую армию, но его армия понесла потери на 14 000 большие, чем русская. День, в который Русская армия вынесла натиск превосходящих сил противника и смогла нанести ему потери, более тяжелые, чем собственные, несомненно, является днем славы Русской армии, днем доблести, чести, мужества ее полководцев, офицеров и солдат.

На наш взгляд, проблема носит принципиальный характер. Или, пользуясь фразеологией Смердякова, в Бородинском сражении «умная» нация победила «глупую», или же многочисленные силы объединенной Наполеоном Европы, оказались бессильными перед величием духа, храбростью и воинским искусством русского христолюбивого воинства.

Чтобы лучше представить себе течение войны, приведем данные, характеризующие ее конец. Выдающийся немецкий военный теоретик и историк Карл Клаузевиц (1780-1831), офицер прусской армии, состоявший в войну 1812 года при русской армии, описал эти события в книге «Поход в Россию 1812 года», опубликованной в 1830 году незадолго до его смерти.

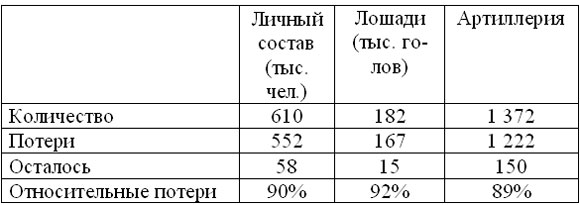

Опираясь на Шамбре, Клаузевиц оценивает общую численность наполеоновских вооруженных сил, перешедших в течение кампании границу с Россией, в 610 000 человек .

Когда остатки французской армии собрались в январе 1813 года за Вислой, «оказалось, что они насчитывают 23 000 человек. Австрийские и прусские войска, вернувшиеся из похода, насчитывали приблизительно 35 000 человек, следовательно, все вместе составляли 58 000 человек. Между тем созданная армия, включая сюда и подошедшие впоследствии войска, насчитывала фактически 610 000 человек.

Таким образом, в России осталось убитыми и пленными 552 000 человек. При армии находилось 182 000 лошадей. Из них, считая прусские и австрийские войска и войска Макдональда и Ренье, уцелело 15 000, следовательно, потеряно было 167 000. В армии было 1 372 орудия; австрийцы, пруссаки, Макдональд и Ренье привезли с собою обратно до 150 пушек, следовательно, было потеряно свыше 1 200 орудий» .

Данные, приведенные Клаузевицем, сведем в таблицу.

Таблица 5. Общие потери «Великой» армии в войне 1812 г.

Таб. 5

Обратно вернулось только 10% личного состава и снаряжения армии, горделиво именовавшей себя «Великой». Подобного история не знает: армия более чем в два раза превосходящая своего противника, была им наголову разбита и практически полностью уничтожена.

Император

Прежде чем приступить непосредственно к дальнейшему исследованию, коснемся личности российского Императора Александра I, которая подверглась совершенно незаслуженному искажению.

Бывший посол Франции в России, Арман де Коленкур, человек, приближенный к Наполеону, вращавшийся в самых высоких политических сферах тогдашней Европы, вспоминает, что накануне войны в беседе с ним австрийский император Франц сказал, что Императора Александра

«характеризовали ему, как нерешительного, подозрительного и поддающегося влияниям государя; между тем в вопросах, которые могут повлечь за собою такие огромные последствия, надо полагаться только на себя и в особенности не приступать к войне прежде, чем будут исчерпаны все средства сохранения мира» .

То есть австрийский император, изменивший союзу с Россией, считал русского императора мягкотелым и несамостоятельным.

Со школьных лет многим памятны слова :

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда

Над нами царствовал тогда.

Это ложное представление об Императоре Александре, запущенное в свое время политической верхушкой тогдашней Европы, было некритически воспринято либеральными отечественными историками, а также великим Пушкиным, и многими его современниками и потомками.

Тот же Коленкур сохранил рассказ де Нарбонна, характеризующий Императора Александра с совершенно иной стороны. Де Нарбонн был послан Наполеоном в Вильно, где находился Император Александр.

«Император Александр с самого начала откровенно сказал ему:

– Я не обнажу шпаги первым. Я не хочу, чтобы Европа возлагала на меня ответственность за кровь, которая прольется в эту войну. В течение 18 месяцев мне угрожают. Французские войска находятся на моих границах в 300 лье от своей страны. Я нахожусь пока у себя. Укрепляют и вооружают крепости, которые почти соприкасаются с моими границами; отправляют войска; подстрекают поляков. Император обогащает свою казну и разоряет отдельных несчастных подданных. Я заявил, что принципиально не хочу действовать таким же образом. Я не хочу таскать деньги из кармана моих подданных, чтобы переложить их в свой карман.

300 тысяч французов готовятся перейти мои границы, а я все еще соблюдаю союз и храню верность всем принятым на себя обязательствам. Когда я переменю курс, я сделаю это открыто.

Он (Наполеон – авт.) только что призвал Австрию, Пруссию и всю Европу к оружию против России, а я все еще верен союзу, – до такой степени мой рассудок отказывается верить, что он хочет принести реальные выгоды в жертву шансам этой войны. Я не строю себе иллюзий. Я слишком высоко ставлю его военные таланты, чтобы не учитывать всего того риска, которому может нас подвергнуть жребий войны; но если я сделал все для сохранения почетного мира и политической системы, которая может привести ко всеобщему миру, то я не сделаю ничего, несовместимого с честью той нации, которой я правлю. Русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью.

Если на моих границах соберутся все штыки Европы, то они не заставят меня заговорить другим языком. Если я был терпеливым и сдержанным, то не вследствие слабости, а потому, что долг государя не слушать голоса недовольства и иметь в виду только спокойствие и интересы своего народа, когда речь идет о таких крупных вопросах, и когда он надеется избежать борьбы, которая может стоить стольких жертв.

Император Александр сказал де Нарбонну, что в настоящий момент он не принял еще на себя никакого обязательства, противоречащего союзу, что он уверен в своей правоте и в справедливости своего дела и будет защищаться, если на него нападут. В заключение он раскрыл перед ним карту России и сказал, указывая на далекие окраины:

– Если император Наполеон решился на войну и судьба не будет благосклонной к нашему справедливому делу, то ему придется идти до самого конца, чтобы добиваться мира.

Потом он еще раз повторил, что он не обнажит шпаги первым, но зато последним вложит ее в ножны» .

Таким образом, Император Александр за несколько недель до начала военных действий знал, что готовится война, что армия вторжения уже насчитывает 300 тысяч человек, вел твердую политику, руководствуясь честью нации, которой он правил, зная, что «русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью». Кроме того, отметим, что война с Наполеоном – это война не с Францией только, а с объединенной Европой, так как Наполеон «призвал Австрию, Пруссию и всю Европу к оружию против России».

Ни о каком «вероломстве» и внезапности не было и речи. Руководство Российской Империи и командование армией располагало обширной информацией о противнике. Напротив, Коленкур подчеркивает, что

«Князь Экмюльский, генеральный штаб и все остальные жаловались на то, что не удалось до сих пор получить никаких сведений, и ни один разведчик еще не вернулся с того берега. Там, на другом берегу, видны были лишь несколько казачьих патрулей. Император произвел днем смотр войск и еще раз занялся рекогносцировкой окрестностей. Корпуса нашего правого фланга знали о передвижениях неприятеля не больше нашего. О позиции русских не было никаких сведений. Все жаловались на то, что ни один из шпионов не возвращается, что очень раздражало императора» .

Положение не изменилось и с началом военных действий.

«Неаполитанский король, командовавший авангардом, часто делал дневные переходы в 10 и 12 лье. Люди не покидали седла с трех часов утра до 10 часов вечера. Солнце, почти не сходившее с неба, заставляло императора забывать, что сутки имеют только 24 часа. Авангард был подкреплен карабинерами и кирасирами; лошади, как и люди, были изнурены; мы теряли очень много лошадей; дороги были покрыты конскими трупами, но император каждый день, каждый миг лелеял мечту настигнуть врага. Любою ценою он хотел добыть пленных; это было единственным средством получить какие-либо сведения о русской армии, так как их нельзя было получить через шпионов, сразу переставших приносить нам какую-либо пользу, как только мы очутились в России. Перспектива кнута и Сибири замораживала пыл наиболее искусных и наиболее бесстрашных из них; к этому присоединялась действительная трудность проникновения в страну, а в особенности в армию. Сведения получались только через Вильно. Прямым путем не доходило ничего. Наши переходы были слишком большими и быстрыми, а наша слишком истомленная кавалерия не могла высылать разведочные отряды и даже фланговые патрули. Таким образом, император чаще всего не знал, что происходит в двух лье от него. Но какую бы цену ни придавали захвату пленных, захватить их не удавалось. Сторожевое охранение у казаков было лучше, чем у нас; их лошади, пользовавшиеся лучшим уходом, чем наши, оказывались более выносливыми при атаке, казаки нападали только при удобном случае и никогда не ввязывались в бой.

К концу дня наши лошади уставали обычно до такой степени, что самое ничтожное столкновение стоило нам нескольких храбрецов, так как их лошади отставали. Когда наши эскадроны отходили, то можно было наблюдать, как солдаты спешиваются в разгаре схватки и тянут своих лошадей за собой, а иные вынуждены даже покинуть лошадей и спасаться пешим порядком. Как и всех, его (императора – авт.) удивляло это отступление 100-тысячной армии, при котором не оставалось ни одного отставшего, ни одной повозки. На 10 лье кругом нельзя было найти какую-нибудь лошадь для проводника. Нам приходилось сажать проводников на наших лошадей; часто даже не удавалось найти человека, который служил бы проводником императору. Бывало, что один и тот же проводник вел нас три-четыре дня подряд и, в конце концов, оказывался в районе, который он знал не лучше нас» .

В то время как наполеоновская армия следовала за русской, не будучи в состоянии раздобыть хотя бы самые ничтожные сведения об ее передвижениях, М. И. Кутузов был назначен главнокомандующим армией. 29-го августа он «прибыл к армии в Царево-Займище, между Гжатском и Вязьмой, а император Наполеон еще не знал об этом» .

Эти свидетельства де Коленкура является, на наш взгляд, особой похвалой единству русского народа, настолько поразительному, что никакая разведка и вражеский шпионаж не были возможны!

Теперь постараемся проследить динамику процессов, приведших к такому беспрецедентному разгрому. Кампания 1812 года естественным образом распадается на две части: на наступление и на отступление французов. Мы будем рассматривать только первую часть.

Согласно Клаузевицу, «Война ведется на пяти отдельных театрах войны: два слева от дороги, ведущей из Вильно на Москву, составляют левое крыло, два справа - составляют правое крыло, и пятый - это сам огромный центр» . Далее Клаузевиц пишет, что:

1. Наполеоновский маршал Макдональд на нижнем течении Двины с войском численностью 30 000 наблюдает за Рижским гарнизоном, насчитывающим 10 000 человек.

2. По среднему течению Двины (в районе Полоцка) сперва стоит Удино с 40 000 человек, а позднее Удино и Сен-Сир с 62 000 против русского генерала Витгенштейна, силы которого сперва достигали 15 000 человек, а позднее 50 000.

3. В южной Литве фронтом к болотам Припяти располагались Шварценберг и Ренье с 51 000 человек против генерала Тормасова, к которому позднее присоединился адмирал Чичагов с Молдавской армией, всего 35 000 человек.

4. Генерал Домбровский со своей дивизией и немногочисленной кавалерией, всего 10 000 человек, наблюдает за Бобруйском и генералом Гертелем, формирующим у города Мозыря резервный корпус в 12 000 человек.

5. Наконец, посередине находятся главные силы французов, насчитывающие 300 000 человек, против двух главных русских армий - Барклая и Багратиона - силою в 120 000 человек; эти силы французов направлены на Москву для ее завоевания.

Сведем приведенные Клаузевицем данные в таблицу и добавим графу «Соотношение сил».

Таблица 6. Распределение сил по направлениям

Таб. 6

Имея в центре более 300 000 солдат против 120 000 русских регулярных войск (казацкие полки к регулярным войскам не относятся), то есть, обладая на начальном этапе войны перевесом в 185 000 человек, Наполеон стремился разбить русскую армию в генеральном сражении. Чем глубже он вторгался вглубь территории России, тем эта необходимость становилась острее. Но преследование Русской армии, изнурительное для центра «Великой» армии, способствовало интенсивному сокращению ее численности.

Об ожесточенности Бородинского сражения, его кровопролитности, а также масштабе потерь можно судить из факта, который нельзя обойти вниманием. Отечественные историки, в частности, сотрудники музея на Бородинском поле, оценивают число захороненных на поле в 48-50 тысяч человек . А всего, согласно военному историку генералу А. И. Михайловскому-Данилевскому, на Бородинском поле было захоронено или сожжено 58 521 тело. Можно считать, что количество захороненных или сожженных тел равно количеству погибших и умерших от ран в Бородинском сражении солдат и офицеров обеих армий.

Широкое распространение о потерях наполеоновской армии в Бородинском сражении получили данные французского офицера Денье, служившего инспектором при Главном штабе Наполеона, представленные в Таблице 7:

Таблица 7. Потери наполеоновской армии.

Таб. 7

Данные Денье, округленные до 30 тысяч, в настоящее время считаются наиболее достоверными. Таким образом, если принять, что данные Денье верны, то на долю потерь Русской армии только убитыми придется

58 521 - 6 569 = 51 952 солдат и офицеров.

Эта величина значительно превышает величину потерь Русской армии, равную, как указывалось выше, 44 тысячам, включающую и убитых, и раненных, и пленных.

Данные Денье вызывают сомнение еще и по следующим соображениям.

Общие потери обеих армий под Бородиным составили 74 тысячи, включая по тысяче пленных с каждой стороны. Вычтем из этой величины общее количество пленных, получим 72 тысячи убитыми и ранеными. В таком случае на долю обеих армий придется всего

72 000 – 58 500 = 13 500 раненных,

Это означает, что соотношение между ранеными и убитыми составит

13 500: 58 500 = 10: 43.

Такое малое количество раненых по отношению к числу убитых представляется совершено неправдоподобным.

Мы сталкиваемся с явными противоречиями с имеющимися фактами. Потери «Великой» армии в Бородинском сражении, равные 30 000 человек, очевидно занижены. Подобную величину потерь мы не можем считать реалистической.

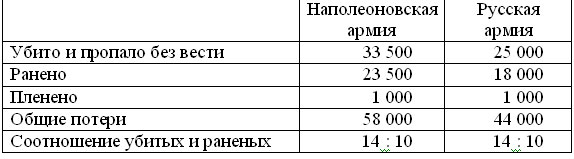

Будем исходить из того, что потери «Великой» армии составляют 58 000 человек. Оценим количество убитых и раненых каждой армии.

Согласно таблице 5, в которой приведены данные Денье, в наполеоновской армии было убито 6 569, ранено 21 517, пленено 1 176 офицеров и солдат (количество пленных округлим до 1 000). Русских солдат попало в плен тоже около тысячи человек. Вычтем из количества потерь каждой армии количество попавших в плен, получим соответственно 43 000 и 57 000 человек, в сумме 100 тысяч. Будем считать, что количество убитых пропорционально величине потерь.

Тогда, в наполеоновской армии погибло

57 000 · 58 500 / 100 000 = 33 500,

ранено

57 000 – 33 500 = 23 500.

В русской армии погибло

58 500 - 33 500 = 25 000,

ранено

43 000 – 25 000 = 18 000.

Таблица 8. Потери русской и наполеоновской армий

в Бородинском сражении.

Таб. 8

Попытаемся найти дополнительные аргументы и с их помощью обосновать реалистическую величину потерь «Великой» армии в Бородинском сражении.

В дальнейшей работе мы опирались на интересную и очень оригинальную статью И.П. Арцыбашева «Потери наполеоновских генералов 5-7 сентября 1812 года в Бородинском сражении» . Проведя тщательное исследование источников, И.П. Арцыбашев установил, что в Бородинском сражении выбыло из строя не 49, как принято считать, а 58 генералов. Этот результат подтверждается мнением А. Васильева, который в указанной статье пишет: «Бородинское сражение было отмечено крупными потерями генералитета: в русских войсках убито и ранено 26 генералов, а в наполеоновских (по неполным данным) - 50».

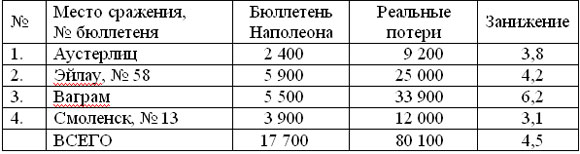

После данных им сражений, Наполеон издавал бюллетени, содержащие сведения о численности и потерях своей и неприятельской армии настолько далекие от действительности, что во Франции возникла поговорка: «Лжет как бюллетень».

1. Аустерлиц. Император Франции признал потерю французов: 800 убито и 1 600 ранено, всего 2 400 человек. На самом деле потери французов составили 9 200 солдат и офицеров.

2. Эйлау, 58-й бюллетень. Наполеон приказал опубликовать данные о потерях французов: 1 900 убитыми и 4 000 ранеными, всего 5 900 человек, в то время как реальные потери составили 25 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными.

3. Ваграм. Император согласился на потерю в 1 500 убитых и 3 000-4 000 раненых французов. Всего: 4 500-5 500 солдат и офицеров, а на самом деле 33 900.

4. Смоленск. 13-й бюллетень «Великой армии». Потери 700 французов убито и 3 200 ранено. Всего: 3 900 человек. Фактически потери французов составили свыше 12 000 человек.

Приведенные данные сведем в таблицу

Таблица 9. Бюллетени Наполеона

Таб. 9

Среднее занижение по этим четырем сражениям составляет 4,5, следовательно, можно считать, что Наполеон занижал потери своей армии более чем в четыре раза.

«Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили», – говорил в свое время министр пропаганды фашистской Германии доктор Геббельс. Глядя на представленную выше таблицу, придется признать, что у него были знаменитые предшественники, и ему было, у кого учиться.

Конечно, точность этой оценки невелика, но, поскольку Наполеон заявил, что его армия при Бородине потеряла 10 000 человек, то можно считать, что реальные потери составляют примерно 45 000 человек. Эти соображения носят качественный характер, постараемся найти более точные оценки, на основе которых можно делать количественные выводы. Для этого будем опираться на соотношение генералов и солдат наполеоновской армии.

Рассмотрим хорошо описанные сражения времен империи 1805-1815 годов, в которых количество выбывших из строя наполеоновских генералов более 10.

Таблица 10. Потери выбывших из строя генералов и выбывших из строя солдат

Таб. 10

В среднем на одного выбывшего из строя генерала приходится 958 выбывших из строя солдат и офицеров. Это – случайная величина, ее дисперсия равна 86. Будем исходить из того, что и в Бородинском сражении на одного выбывшего из строя генерала приходилось 958±86 выбывших из строя солдат и офицеров.

958 · 58 = 55 500 человек.

Дисперсия этой величины равна

86 · 58 = 5 000.

С вероятностью 0.95 истинное значение потерь наполеоновской армии лежит в интервале от 45 500 до 65 500 человек. Величина потерь в 30-40 тысяч лежит вне этого интервала и, следовательно, является статистически незначимой и может быть отброшена. Напротив, величина потерь в 58 000 лежит внутри этого доверительного интервала и может рассматриваться, как значимая.

По мере продвижения вглубь территории Российской Империи, численность «Великой» армии сильно сокращалась. Причем главной причиной этого были не боевые потери, а потери, вызванные изнурением людей, отсутствием достаточного продовольствия, питьевой воды, средств гигиены и санитарии и других условий, необходимых для обеспечения марша столь многочисленной армии.

Целью Наполеона было в стремительной кампании, пользуясь превосходством сил и собственным выдающимся полководческим искусством, разгромить в генеральном сражении русскую армию и с позиции силы диктовать свои условия. Вопреки ожиданиям, навязать сражение не удавалось, потому что русская армия маневрировала столь искусно и задала такой темп движения, который «Великая» армия выдерживала с большим трудом, испытывая лишения и нуждаясь во всем необходимом.

Принцип «война сама себя кормит», хорошо зарекомендовавший себя в Европе, оказался практически неприменимым в России с ее расстояниями, лесами, болотами и, главное непокорным населением, которое не желало кормить вражескую армию. Но наполеоновские солдаты страдали не только от голода, но и от жажды. Это обстоятельство зависело не от желания окрестных крестьян, а было объективным фактором.

Во-первых, в отличие от Европы, в России населенные пункты отстоят достаточно далеко друг от друга. Во-вторых, колодцев в них столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить потребности жителей в питьевой воде, но совершенно недостаточно для множества проходящих солдат. В-третьих, впереди шла русская армия, солдаты которой выпивали эти колодцы «до грязи», как пишет в романе «Война и мир».

Нехватка воды приводила и к неудовлетворительному санитарному состоянию армии. Это влекло за собой усталость и изнурение солдат, вызывало их заболевания, а также падеж лошадей. Все это вместе взятое влекло за собой значительные не боевые потери наполеоновской армии.

Будем рассматривать изменение со временем численности центра «Великой» армии. В предлагаемой ниже таблице используются данные Клаузевица об изменении численности армии.

Таблица 11. Численность «Великой» армии

Таб. 11

В графе «Численность» данной таблицы представлены на основании данных Клаузевица количество солдат центра «Великой» армии на границе, на 52-й день под Смоленском, на 75-й под Бородиным и на 83-й в момент вступления в Москву. Для обеспечения безопасности армии, как отмечает Клаузевиц, выделялись отряды, охранявшие коммуникации, фланги и т.п. Количество солдат, находящихся в строю – это сумма двух предыдущих величин. Как видим из таблицы, на пути от границы до Бородинского поля, «Великая» армия потеряла

301 000 – 157 000 = 144 000 человек,

то есть немногим менее 50% ее начальной численности.

После Бородинского сражения русская армия отступила, наполеоновская армия продолжила преследование. Четвертый корпус под командованием вице-короля Италии Евгения Богарне через Рузу двинулся на Звенигород, чтобы выйти на пути отступления русской армии, задержать ее и вынудить принять в невыгодных условиях сражение с главными силами Наполеона. Направленный к Звенигороду отряд генерал-майора Ф.Ф. Винценгероде задержал корпус вице-короля на шесть часов. Русские войска заняли возвышенность, упираясь правым флангом в овраг, левым – в болото. Обращенный к неприятелю склон представлял собой вспаханное поле. Естественные препятствия на флангах, а также рыхлая земля сковывали маневр неприятельской пехоты и конницы. Удачно выбранная позиция позволила малочисленному отряду «оказать энергичное сопротивление, обошедшееся французам в несколько тысяч убитыми и ранеными» .

Мы приняли, что в бою у Крымского потери «Великой» армии составили четыре тысячи человек. Обоснование этого выбора будет дано ниже.

В графе «Гипотетическая численность» представлено количество солдат, которые оставались бы в строю, если бы не было боевых потерь, и не выделялись бы отряды для охраны, то есть, если бы численность армии сокращалась только из-за трудностей марша. Тогда гипотетическая численность центра армии должна быть гладкой, монотонно убывающей кривой и ее можно аппроксимировать некоторой функцией n(t).

Предположим, что скорость изменения аппроксимирующей функции прямо пропорциональна ее текущей величине, то есть

dn/dt = - λn.

Тогда

n(t) = n0 e- λ t ,

где n0 – начальная численность войск, n0 = 301 тысяче.

Гипотетическая численность связана с реальной – это сумма реальной численности с численностью войск, выделенных для охраны, а также с величиной потерь в сражениях. Но мы должны учитывать, что, если бы не было сражений, и солдаты оставались бы в строю, то их количество со временем тоже сокращалось бы со скоростью, с которой сокращалась численность всей армии. Например, если бы не было сражений и не было выделено охраны, то в Москве было бы

90 + (12 e- 23 λ + 30) e- 8 λ + 4 + 13 = 144,3 тысячи солдат.

Коэффициенты при λ – это количество дней, прошедших после данного сражения.

Параметр λ находится из условия

Σ (n(ti) – ni)2= min, (1)

где ni берутся из строки «Гипотетическая численность», ti – количество дней в сутках с момента пересечения границы.

Относительные потери в день – это величина, характеризующая интенсивность изменения гипотетической численности. Она вычисляется как логарифм отношения численности в начале и в конце данного периода к продолжительности этого периода. Например, для первого периода:

ln(301/195,5) / 52 = 0,00830 1/день

Обращает на себя внимание высокая интенсивность небоевых потерь при преследовании русской армии от границы до Смоленска. На переходе от Смоленска до Бородина интенсивность потерь снижается на 20%, это связано, очевидно, с тем, что снизился темп преследования. Но на переходе от Бородина до Москвы интенсивность, подчеркнем, небоевых потерь возрастает в два с половиной раза. В источниках нет упоминаний о каких-либо эпидемиях, которые вызвали бы повышенную заболеваемость и смертность. Это еще раз говорит о том, что величина потерь «Великой» армии в Бородинском сражении, которая согласно Денье составляет 30 тысяч, занижена.

Вновь будем исходить из того, что численность «Великой» армии на Бородинском поле составляла 185 тысяч, а ее потери – 58 тысяч. Но при этом мы сталкиваемся с противоречием: согласно данным Таблицы 9 на Бородинском поле было 130 тысяч наполеоновских солдат и офицеров. Это противоречие, на наш взгляд, снимается следующим предположением.

Генеральный штаб наполеоновской армии фиксировал численность солдат, перешедших с Наполеоном границу 24 июня, по одной ведомости, а подходящие подкрепления – по другой. То, что подкрепления подходили, – это факт. В донесении Императору Александру от 23 августа (4 сентября н.с.) Кутузов писал: «Вчера пленных взято несколько офицеров и шестьдесят рядовых. По номерам корпусов, которым сии пленные принадлежат, несумненно, что неприятель концентрирован. К нему прибывают последственно пятые батальоны французских полков» .

Согласно Клаузевицу, «в течение кампании подошли еще с маршалом Виктором 33 000 человек, с дивизиями Дюрютта и Луазона – 27 000 и других пополнений 80 000 человек, следовательно, около 140 000 человек». Маршал Виктор и дивизии Дюрютта и Луазона соединились с «Великой» армией спустя продолжительное время, после того как она покинула Москву, и не могли участвовать в Бородинском сражении.

Конечно, численность пополнений на марше тоже сокращалась, поэтому из 80 тысяч солдат, пересекших границу, до Бородина дошло

185 - 130 = 55 тысяч пополнений.

Тогда мы можем утверждать, что на Бородинском поле было 130 тысяч солдат собственно «Великой» армии, а также 55 тысяч подкреплений, наличие которых осталось «в тени», и что общую численность наполеоновских войск следует принять равной 185 тысяч человек. Положим, что потери пропорциональны численности войск, непосредственно участвовавших в сражении. При условии, что в резерве «Великой» армии оставалось 18 тысяч, учтенные потери составляют

58·(130 – 18) / (185 – 18) = 39 тысяч.

Эта величина удивительно хорошо совпадает с данными французского генерала Сегюра и ряда других исследователей. Будем считать, что их оценка более соответствует действительности, то есть будем считать, что величина учтенных потерь составляет 40 тысяч человек. При этом «теневые» потери составят

58 - 40 = 18 тысяч человек.

Следовательно, мы можем предположить, что в наполеоновской армии велась двойная бухгалтерия: часть солдат проходила по одним ведомостям, часть – по другим. Это касается как общей численности армии, так и ее потерь.

При найденной величине учтенных потерь, условие (1) выполняется при значении параметра аппроксимации λ, равном 0,00804 1/день и величине потерь в бою у Крымского – 4 тысячи солдат и офицеров. При этом аппроксимирующая функция приближает величину гипотетических потерь с достаточно высокой точностью порядка 2%. Такая точность аппроксимации свидетельствует о справедливости предположения о том, что скорость изменения аппроксимирующей функция прямо пропорциональна ее текущей величине.

Используя полученные результаты, составим новую таблицу:

Таблица 12. Численность центра «Великой» армии

Таб. 12

Теперь мы видим, что относительные потери в день достаточно хорошо согласуются друг с другом.

При λ = 0,00804 1/день ежедневные небоевые потери составляли 2 400 в начале кампании и несколько более 800 человек в сутки при приближении к Москве.

Чтобы иметь возможность более детально взглянуть на Бородинское сражение, мы предложили численную модель динамики потерь обеих армий в Бородинском сражении. Математическая модель дает дополнительный материал для анализа, соответствует ли данный набор начальных условий реальности или нет, помогает отбросить крайние точки, а также выбрать наиболее реалистический вариант.

Мы предположили, что потери одной армии в данный момент времени прямо пропорциональны текущей численности другой. Конечно, мы сознаем, что такая модель весьма несовершенна. Она не учитывает деление армии на пехоту, кавалерию и артиллерию, не учитывает также такие важные факторы, как талант полководцев, доблесть и воинское мастерство солдат и офицеров, эффективность управления войсками, их оснащенность и т.д. Но, поскольку противостояли друг другу примерно равные по уровню противники, даже такая несовершенная модель даст качественно правдоподобные результаты.

Исходя из этого предположения, мы получим систему двух обыкновенных линейных дифференциальных уравнений первого порядка:

dx/dt = - py

dy/dt = - qx

Начальными условиями являются x0 и y0 – численность армий перед сражением и величина их потерь в момент времени t0 = 0: x’0 = - py0; y’0 = - qx0.

Сражение продолжалось до темноты, но наиболее кровопролитные действия, принесшие наибольшее количество потерь, продолжалось собственно до взятия французами батареи Раевского, далее накал сражения спал. Поэтому будем считать, что активная фаза сражения продолжалась десять часов.

Решая эту систему, мы находим зависимость численности каждой армии от времени, а также, зная потери каждой армии, коэффициенты пропорциональности, т. е. интенсивность, с которой солдаты одной армии поражали солдат другой.

x = x0 ch (ωt) - p y0 sh (ωt) / ω

y = y0 ch (ωt) - q x0 sh (ωt) / ω,

где ω = (pq)½.

В предложенной ниже таблице 7 представлены данные о потерях, численности войск перед началом и по окончании сражения, взятые из разных источников. Данные об интенсивности, а также о потерях в первый и последний час сражения получены из предложенной нами математической модели.

При анализе численных данных мы должны исходить из того, что противостояли друг другу противники примерно равные по подготовке, технике и высокому профессиональному уровню как рядовых солдат и офицеров, так и командующих армиями. Но надо учитывать и то, что «Под Бородином дело шло – быть или не быть России. Это сражение – наше собственное, наше родное сражение. В эту священную лотерею мы были вкладчиками всего нераздельного с нашим политическим существованием: всей нашей прошедшей славы, всей нашей настоящей народной чести, народной гордости, величия имени русского – всего нашего будущего предназначения» .

В ходе ожесточенного сражения с численно превосходящим противником, русская армия несколько отступила назад, сохранив порядок, управление, артиллерию и боеспособность. Наступающая сторона терпит большие потери, чем обороняющаяся до тех пор, пока не разобьет своего противника, и он не обратится в бегство. Но русская армия не дрогнула и не побежала.

Это обстоятельство дает нам основание считать, что общие потери русской армии должны быть меньшими, чем потери наполеоновской. Нельзя не учитывать такой нематериальный фактор, как дух армии, которому придавали столь большое значение великие русские полководцы, и который так тонко отметил Лев Толстой. Он выражается в доблести, стойкости, умении поражать врага. Можно, конечно условно, считать, что этот фактор в нашей модели находит отражение в интенсивности, с которой воины одной армии поражают воинов другой.

Таблица 13. Численность войск и потери сторон

Таб. 13

В первой строке Таблицы 13 приведены величины начальной численности и потерь, указанные в бюллетене № 18 «Великой армии», выпущенном Наполеоном. При таком соотношении начальной численности и величине потерь согласно нашей модели оказывается, что на протяжении сражения потери русской армии в 3-4 раза превышали бы потери наполеоновской, а наполеоновские солдаты сражались в 3 раза эффективнее, чем русские. При таком течении сражения, казалось бы, русская армия должна была быть разбита, но этого не произошло. Следовательно, этот набор начальных данных не соответствует действительности и должен быть отвергнут.

В следующей строке представлены результаты, основанные на данных французских профессоров Лависса и Рамбо. Как показывает наша модель, потери русской армии почти в три с половиной раза превосходили бы потери наполеоновской. В последний час сражения наполеоновская армия теряла бы менее 2% своего состава, а русская – более 12%.

Спрашивается, почему Наполеон прекратил сражение, если в скором времени русскую армию ожидал разгром? Этому противоречат свидетельства очевидцев. Приводим свидетельство Коленкура о событиях, последовавших за взятием французами батареи Раевского, вследствие чего русская армия вынуждена была отступить.

«Редкий лесок прикрывал их переход и скрывал от нас их движения в этом месте. Император надеялся, что русские ускорят свое отступление, и рассчитывал бросить на них свою кавалерию, чтобы попытаться разорвать линию неприятельских войск. Части молодой гвардии и поляки двигались уже, чтобы подойти к укреплениям, оставшимся в руках русских. Император, чтобы лучше рассмотреть их передвижения, отправился вперед и прошел вплоть до самой линии стрелков. Пули свистели вокруг него; свою свиту он оставил позади. Император находился в этот момент в большой опасности, так как пальба сделалась настолько жаркой, что неаполитанский король и несколько генералов примчались уговаривать и умолять императора удалиться.

Император отправился тогда к подходившим колоннам. За ним следовала старая гвардия; карабинеры и кавалерия шли эшелонами. Император, по-видимому, решил захватить последние неприятельские укрепления, но князь Невшательский и Неаполитанский король указали ему, что эти войска не имеют командующего, что почти все дивизии и многие полки так же лишились своих командиров, которые были убиты или ранены; численность кавалерийских и пехотных полков, как может видеть император, весьма сильно уменьшилась; время уже позднее; неприятель действительно отступает, но в таком порядке, так маневрирует и отстаивает позицию с такой отвагой, хотя наша артиллерия и сокрушает его войсковые массы, что нельзя надеяться на успех, если не пустить в атаку старую гвардию; при таком положении вещей успех, достигнутый этой ценой, был бы неудачей, а неуспех был бы такой потерей, которая зачеркнула бы выигрыш сражения; наконец, они обратили внимание императора на то, что не следует рисковать единственным корпусом, который еще остается нетронутым, и надо приберечь его для других случаев. Император колебался. Он снова выехал вперед, чтобы самому наблюдать за движениями неприятеля».

Император «удостоверился, что русские занимают позиции, и что многие корпуса не только не отступили, но сосредоточиваются вместе и, по всей видимости, собираются прикрывать отступление остальных войск. Все следовавшие одно за другим донесения говорили, что наши потери весьма значительны. Император принял решение. Он отменил приказ об атаке и ограничился распоряжением поддержать корпуса, еще ведущие бой, в случае, если бы неприятель попытался что-нибудь сделать, что было маловероятным, ибо он также понес громаднейшие потери. Сражение закончилось только с наступлением ночи. Обе стороны были так утомлены, что на многих пунктах стрельба прекратилась без команды» .

В третьей строке приведены данные генерала Михневича. Бросается в глаза очень высокая величина потерь русской армии. Потерю более половины своего начального состава не может выдержать никакая армия, даже русская. Кроме того, оценки современных исследователей сходятся на том, что русская армия потеряла в сражении 44 тысячи человек. Поэтому эти исходные данные кажутся нам не соответствующими действительности и должны быть отброшены.

Рассмотрим данные четвертой строки. При подобном соотношении сил, предложенная нами модель показывает, что наполеоновская армия сражалась исключительно эффективно и нанесла своему противнику тяжелые потери. Наша модель позволяет нам рассматривать некоторые возможные ситуации. Если бы численность армий была бы одинаковой, то при той же эффективности, численность русской армии сократилась бы на 40%, а наполеоновской – на 20%. Но факты противоречат подобным предположениям. В сражении при Малоярославце силы были равны, и для наполеоновской армии речь шла не о победе, а о жизни. Тем не менее, наполеоновская армия была вынуждена отступить и вернуться на разоренную смоленскую дорогу, обрекая себя на голод и лишения. Кроме того, выше мы показали, что величина потерь, равная 30 тысячам, занижена, поэтому данные Васильева должны быть исключены из рассмотрения.

Согласно данным, приведенным в пятой строке, относительные потери наполеоновской армии составляющие 43%, превышают относительные потери русской армии, равные 37%. Нельзя ожидать, что европейские солдаты, сражавшиеся за зимние квартиры и возможность нажиться за счет разграбления побежденной страны, могли выдержать столь высокие относительные потери, превосходящие относительные потери русской армии, сражавшейся за свое Отечество и защищавшей от безбожников Православную веру. Поэтому, хотя эти данные и основаны на представлениях современных отечественных ученых, тем не менее, они кажутся нам неприемлемыми.

Перейдем к рассмотрению данных шестой строки: численность наполеоновской армии принята равной 185 тысяч, русской – 120 тысяч, потери – 58 и 44 тысячи человек. Согласно предложенной нами модели, потери русской армии на протяжении всего сражения несколько ниже, чем потери наполеоновской. Обратим внимание на немаловажную деталь. Эффективность, с которой сражались русские солдаты, в два раза превосходила эффективность их противников! Покойный ныне ветеран Великой Отечественной войны на вопрос: «Что такое война?», ответил: «Война – это работа, тяжелая, опасная работа, и ее надо делать быстрее и лучше, чем противник». Это вполне соответствует словам известного стихотворения М.Ю. Лермонтова:

Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!

Это дает нам основания понять, почему Наполеон не послал гвардию в огонь. Доблестная русская армия сражалась более эффективно, чем ее противник и, несмотря на неравенство сил, нанесла ему более тяжелые потери. Нельзя не учитывать и то, что потери в последний час сражения были практически одинаковы. При таких условиях рассчитывать на разгром русской армии Наполеон не мог, так же как не мог истощать силы своей армии в ставшем бесперспективном сражении. Результаты проведенного анализа позволяют нам принять данные, представленные в шестой строке таблицы 13.

Итак, численность русской армии составляла 120 тысяч человек, наполеоновской – 185 тысяч, соответственно, потери русской армии – 44 тысячи, наполеоновской – 58 тысяч.

Теперь мы можем составить итоговую таблицу.

Таблица 14. Численность и потери русской и наполеоновской армий

в Бородинском сражении.

Таб. 14

Доблесть, самоотвержение, воинское искусство русских генералов, офицеров и солдат, нанесших огромные потери «Великой» армии, вынудили Наполеона отказаться от решения ввести в конце битвы в дело свой последний резерв – гвардейский корпус, так как даже гвардия могла не добиться решающего успеха. Он не ожидал встретить такое исключительно искусное и ожесточенное сопротивление русских воинов, потому что

И умереть мы обещали,

И клятву верности сдержали

Мы в Бородинский бой.

По окончании сражения М. И. Кутузов писал Александру I: «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твердость духа российского солдата, жертвовавшего с бодростию жизнью за свое отечество» .

С бодростью жертвовали жизнью за свое отечество все, от солдата до генерала.

«Подтвердите во всех ротах, – писал накануне Бородина начальник артиллерии Кутайсов, – чтобы они с позиции не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать командирам и всем господам офицерам, что, только отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции.

Артиллерия должна жертвовать собой. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор… Если бы за всем этим батарея и была взята, хотя можно почти поручиться в противном, то она уже вполне искупила потерю орудий…» .

Необходимо отметить, что это были не пустые слова: сам генерал Кутайсов погиб в сражении, а французы смогли захватить всего лишь полтора десятка орудий.

Задачей Наполеона в Бородинском сражении, так же как и на этапе преследования, был полный разгром Русской армии, ее уничтожение. Для разгрома примерно равного по уровню военного мастерства противника требуется большой численный перевес. Наполеон сконцентрировал на главном направлении 300 тысяч против Русской армии численностью 120 тысяч. Обладая на начальном этапе превосходством в 180 тысяч, Наполеон не смог его сохранить. «При большей заботливости и лучшем устройстве продовольственного дела, при более обдуманной организации маршей, при которой огромные массы войск не были бы бесполезно сбиты в кучу на одной дороге, он мог бы предотвратить тот голод, который царил в его армии с самого начала кампании, и тем самым сохранил бы ее в более полном составе» .

Огромные не боевые потери, свидетельствующие о пренебрежении к собственным солдатам, которые для Наполеона были всего лишь «пушечным мясом», явились причиной того, что в Бородинском сражении, хотя он и обладал полуторным превосходством, ему не хватило одного-двух корпусов для нанесения решающего удара. Наполеон не смог достичь главной цели – разгрома и уничтожения русской армии ни на этапе преследования, ни в Бородинском сражении. Невыполнение стоявших перед Наполеоном задач – это бесспорное достижение Русской армии, которая благодаря мастерству командования, мужеству и доблести офицеров и солдат, вырвала успех у противника на первом этапе войны, что послужило причиной его тяжелого поражения и полного разгрома.

«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми», - писал впоследствии Наполеон.

Что же касается Русской армии, то в ходе труднейшего, блестяще проведенного стратегического отступления, в котором не было проиграно ни одного арьергардного боя, она сохранила свои силы. Задачи, которые ставил перед собой Кутузов в Бородинском сражении, – сохранить свою армию, обескровить и истощить армию Наполеона - были столь же блестяще выполнены.

На Бородинском поле Русская армия выстояла против в полтора раза превосходящей ее численно армии объединенной Наполеоном Европы и нанесла своему противнику значительные потери. Да, действительно, сражение под Москвой было «самым ужасным» из тех, которые дал Наполеон, и сам он признал, что «русские стяжали право быть непобедимыми». С этой оценкой императора Франции нельзя не согласиться.

Примечания:

1 Военный энциклопедический лексикон. Часть вторая. СПб. 1838. С. 435-445.

2 П.А. Жилин. М. Наука. 1988 г. С. 170.

3 Battle of Borodino from Wikipedia, the free encyclopedia. Нами исправлены ошибки в 4-й и 15-й строках, в которых составители переставили местами численность русской и наполеоновской армий.

4 Арцыбашев И.П. Потери наполеоновских генералов 5-7 сентября 1812 года в Бородинском сражении.

5 Грюнберг П.Н. О численности Великой армии в сражении при Бородине // Эпоха наполеоновских войн: люди, события, идеи. Материалы V-й Всероссийской научной конференции. Москва 25 апреля 2002 г. М. 2002. С. 45-71.

6А. Васильев. «Потери французской армии при Бородино» «Родина», №6/7, 1992. С.68-71.

7 Военный энциклопедический лексикон. Часть вторая. СПб. 1838. С. 438

8 Роберт Вильсон. «Дневник путешествий, службы и общественных событий в бытность при европейских армиях во время кампаний 1812-1813 года. СПб. 1995 г. с. 108.

9 Согласно Шамбре, у которого вообще мы заимствовали данные о численности французских вооруженных сил, мы определили численность французской армии при ее вступлении в Россию в 440 000 человек. В течении кампании подошли еще с маршалом Виктором 33 000 человек, с дивизиями Дюрютта и Луазона - 27 000 и других пополнений 80 000 человек, следовательно, около 140 000 человек. Прочее составляют обозные части. (Примечание Клаузевица). Клаузевиц. Поход в Россию 1812 года. Москва. 1997 г. С. 153.

10 Клаузевиц. Поход в Россию 1812 года. Москва. 1997 г. С. 153.

11 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С.69.

12 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 70.

13 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 77.

14 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 177,178.

15 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 178.

16 Клаузевиц. 1812 год. Москва. 1997 г. С. 127.

17 «Родина», № 2 за 2005 г.

18 http://ukus.com.ua/ukus/works/view/63

19 Клаузевиц. Поход в Россию 1812 года. Москва. 1997 г. с. 137-138.

20 М.И. Кутузов. Письма, записки. Москва. 1989 г. с. 320.

21 Денис Давыдов. Библиотека для чтения, 1835, т.12.

22 Э. Лависс, А. Рамбо, «История XIX века», М. 1938 г. т.2, с. 265

23 «Отечественная война и Русское общество». Том IV.

24 А. Васильев. «Потери французской армии при Бородино» «Родина», №6/7, 1992. С.68-71.

25 П.А. Жилин. М. Наука. 1988 г. С. 170.

26 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 128,129.

27 М.И. Кутузов. Письма, записки. Москва. 1989 г. С. 336

28 М. Брагин. Кутузов. ЖЗЛ. М. 1995. с.116.

29 Клаузевиц. 1812 год. Москва. 1997 г. С. 122.

Отечественная война 1812 года – это война между Французской и Российской империями , которая проходила на территории . Несмотря на превосходство французской армии, под руководством , русским войскам удалось показать невероятную доблесть и смекалку.

Более того, русским удалось выйти победителями в этом тяжелом противостоянии. До сих пор победа над французами считается одной из самых знаковых в России.

Предлагаем вашему вниманию краткую историю Отечественной войны 1812 года.

Причины и характер войны

Отечественная война 1812 года произошла вследствие стремления Наполеона к мировому господству. До этого ему удавалось с успехом одерживать победу над многими противниками.

Главным и единственным его врагом на территории Европы оставалась . Французский император хотел уничтожить Британию посредством континентальной блокады.

Стоит заметить, что за 5 лет до начала Отечественной войны 1812 года между Францией и Россией был подписан Тильзитский мирный договор. Однако главный пункт этого договора не был тогда опубликован. Согласно ему, обязывался поддерживать Наполеона в блокаде, направленной против Великобритании.

Тем не менее, как французы, так и русские прекрасно понимали, что рано или поздно между ними также начнется война, так как Наполеон Бонапарт не собирался останавливаться на подчинении одной Европы.

Именно поэтому страны начали активно готовиться к будущей войне, наращивая военный потенциал и увеличивая численность своих армий.

Отечественная война 1812 года кратко

В 1812 году Наполеон Бонапарт вторгся на территорию Российской империи. Таким образом, для эта война стала Отечественной, поскольку в ней принимала участие не только армия, но и большинство простых граждан.

Соотношение сил

Перед началом Отечественной войны 1812 года Наполеону удалось собрать огромную армию, в которой было около 675 тысяч воинов.

Все они были хорошо вооружены и, что самое главное, имели большой боевой опыт, ведь к тому времени Франция подчинила себе почти всю Европу.

Русская армия почти не уступала французам в численности войск, которых насчитывалось порядка 600 тысяч. К тому же в войне участвовало еще около 400 тысяч русских ополченцев.

Российский император Александр 1 (слева) и Наполеон (справа)

Российский император Александр 1 (слева) и Наполеон (справа)

К тому же, в отличие от французов, преимущество русских было в том, что они были патриотически настроены и сражались за освобождение своей земли, благодаря чему поднимался национальный дух.

В армии же Наполеона с патриотизмом дела обстояли ровным счетом наоборот, ведь там присутствовало немало наемных солдат, которым было все равно за что или против чего воевать.

Более того, Александр 1 сумел неплохо вооружить свое войско и серьезно усилить артиллерию, которая, как выяснится вскоре, превзошла французскую.

Кроме этого русскими войсками командовали такие опытные военачальники, как Багратион, Раевский, Милорадович и знаменитый Кутузов.

Также следует понимать, что по численности людей и продовольственному запасу Россия, находящаяся на своей земле, превосходила Францию.

Планы сторон

В самом начале Отечественной войны 1812 года, Наполеон планировал совершить на Россию молниеносную атаку, захватив значительную ее территорию.

После этого он намерен был заключить с Александром 1 новый договор, согласно которому Российская империя должна была подчиниться Франции.

Имея большой опыт в сражениях, Бонапарт зорко следил за тем, чтобы разделенные русские войска не соединились вместе. Он считал, что ему будет значительно проще победить противника, когда он будет разделен на части.

Наполеон и генерал Лористон

Наполеон и генерал Лористон

Еще до начала войны Александр 1 публично заявил о том, что ни он, ни его армия не должны идти на какие-либо компромиссы с французами. Более того, он планировал воевать с армией Бонапарта не на своей территории, а за ее пределами, где-нибудь в западной части Европы.

В случае неудачи русский император готов был отступить на север, и уже оттуда продолжать сражаться с Наполеоном. Интересен факт, что на тот момент у России не было ни одного четко продуманного плана ведения войны.

Этапы войны

Отечественная война 1812 года проходила в 2 этапа. На первом этапе русские планировали намерено отступать назад, чтобы заманить французов в ловушку, а также сорвать тактический план Наполеона.

Следующим шагом должно было быть контрнаступление, которое позволило бы вытеснить противника за пределы Российской империи.

История Отечественной войны 1812 года

12 июня 1812 года наполеоновская армия перешла через Неман, после чего вошла в Россию. Навстречу им вышли 1-я и 2-я русские армии, сознательно не вступавшее в открытый бой с врагом.

Они вели арьергардные сражения, целью которых было изматывание противника с нанесением ему значительных потерь.

Александр 1 отдал приказ, чтобы его войска избегали разобщенности и не давали врагу разбить себя на отдельные части. В конечном счете, благодаря хорошо спланированной тактике, им удалось этого добиться. Таким образом первый план Наполеона остался нереализованным.

8 августа Главнокомандующим русской армией был назначен . Он также продолжил тактику общего отступления.

Военный совет в Филях, Отечественная война 1812 года

Военный совет в Филях, Отечественная война 1812 года

И хотя русские отходили назад целенаправленно, они, как и весь народ, ждали главной битвы, которая рано или поздно все равно должна была состояться.

В скором времени это сражение произойдет вблизи села Бородино, расположенного неподалеку от .

Сражения Отечественной войны 1812 года

В разгар Отечественной войны 1812 года Кутузов избрал оборонительную тактику. На левом фланге войсками командовал Багратион, в центре располагалась артиллерия Раевского, а на правом фланге находилась армия Барклая де Толли.

Наполеон же предпочитал больше атаковать, чем защищаться, поскольку эта тактика неоднократно помогала ему выходить победителем из военных кампаний.

Он понимал, что рано или поздно русские прекратят отступление и им придется принять сражение. На тот момент времени французский император был уверен в своей победе и, надо сказать, на то были веские причины.

До 1812 года он уже успел показать всему миру мощь французской армии, которая смогла завоевать не одну европейскую страну. Талант же самого Наполеона, как выдающегося полководца, был признан всеми.

Бородинская битва

Бородинская битва, которую воспел в поэме «Бородино», состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у деревни Бородино, в 125 км к западу от Москвы.

Наполеон зашел слева и провел несколько атак на противника, вступив в открытое сражение с русской армией. В тот момент обе стороны начали активно применять артиллерию, неся серьезные потери.

В конечном счете, русские организованно отступили назад, однако это ничего не дало Наполеону.

Затем французы начали атаковать центр русских войск. В связи с этим Кутузов приказал казакам обойти противника с тыла и нанести по нему удар.

Несмотря на то, что план не принес никакой пользы русским, он вынудил Наполеона на несколько часов остановить атаку. Благодаря этому Кутузов успел подтянуть к центру дополнительные силы.

В конечном счете, Наполеону все-таки удалось взять русские укрепления, однако, как и раньше, это не принесло ему никакой существенной выгоды. Из-за постоянных атак он терял много солдат, поэтому скоро бои начали затихать.

Обе стороны потеряли большое количество людей и орудий. Однако битва при Бородино подняла моральный дух русских, которые поняли, что могут весьма успешно сражаться с великой армией Наполеона. Французы же наоборот были деморализованы, удручены неудачей и находились в полной растерянности.

От Москвы до Малоярославца

Отечественная война 1812 года продолжалась. После Бородинской битвы армия Александра 1 продолжила отступление, все ближе и ближе подходя к Москве.

Переправа Итальянского корпуса Евгения Богарне через Неман, 30 июня 1812 года

Переправа Итальянского корпуса Евгения Богарне через Неман, 30 июня 1812 года

Французы шли следом, однако уже не стремились вступать в открытый бой. 1 сентября на военном совете русских генералов Михаил Кутузов принял сенсационное решение, с которым многие были не согласны.

Он настоял на том, чтобы Москва была оставлена, а все имущество в ней – уничтожено. В результате все так и произошло.